思わず吹き出す!日常で起きた“涙が出るほど笑える話”を厳選して10個ご紹介します。

「涙が出るほど笑える話」。その響きを目にしただけで、自然と口元がゆるみませんか?

日常のふとした瞬間、思いもよらない言い間違いやすれ違い、天然発言によって、不意にこみ上げるような笑いに包まれた経験が誰しもあるはずです。笑いというのは本当に不思議なもので、「笑おう」と思って起こるものではありません。むしろ、狙っていないときにこそ、大爆笑が生まれることが多いもの。特に、家族や友人との何気ないやり取りの中にこそ、“涙が出るほど笑える話”の種がたくさん潜んでいるのです。

ただし、ここで少し注意しておきたいことがあります。

それは、笑いという感情は非常に主観的で、その時の気分や場の空気、誰といるか、どんな状況かなどに大きく左右されるという点です。

たとえば、ある人にとってはお腹を抱えて笑える話でも、別の人からすると「ふーん」で終わってしまうこともあるでしょう。また、同じ話でも、話し手の表情や声色、間の取り方ひとつで、印象はまったく違ったものになります。文章で読んでもまったく笑えないけれど、実際に話を聞けば涙が出るほど面白かった――そんな経験をしたことはありませんか?

ですので、今回ご紹介する10個のエピソードについても、すべての人にウケる保証はありません。むしろ、「そんなことある?」「これで笑えるの?」と感じる人もいるかもしれません。でもそれで構わないのです。なぜなら、“笑い”とはあなた自身が感じるものであり、他人の評価に左右されるものではないからです。

本記事では、そんな主観性の強い笑いの中でも、比較的多くの人が「あるある!」「わかる〜」と共感しやすいエピソードを中心に、子ども・恋人・職場・家族など身近な人とのやりとりから生まれた“爆笑の瞬間”を10選でご紹介します。

中には、SNSや匿名掲示板で話題になった話を参考に再構成したものもありますが、大半は編集部や読者が実際に体験した内容です。リアリティのある、いわば「地に足のついた笑い」をお届けできればと思っています。

また後半では、「文章で読む笑いはなぜ難しいのか?」というテーマにも触れながら、読者自身の“笑える話の見つけ方”や、日常の中にある笑いの種の拾い方についても少しだけ考察しています。

ストレスの多い日々の中で、「ちょっと元気が出る何か」が欲しいとき。

疲れているけど動画を見る気力もないとき。

寝る前のスマホタイムに、静かにニヤニヤしたいとき。

そんなタイミングで、このページを開いていただけたなら、とても嬉しく思います。

さあ、笑う準備はできましたか?

あなたの「ツボ」に刺さる話が、ひとつでも見つかりますように。

この記事は以下のような人におすすめ!

- 忙しい日常の中で、ちょっとした気分転換を求めている人

- SNSやYouTubeでは見つからない“リアルな笑い”を知りたい人

- 子どもや家族との会話で笑った経験を思い出したい人

- 文章で笑えるネタを探している人

- 自分だけの「爆笑エピソード」を見つけてみたい人

▼【忙しい方へ】読む代わりにまずは聞いてみる(約13分)

※移動中や家事の合間に、聞き流しでインプットできます。

目次 CONTENTS

1. 笑いが止まらない瞬間は“共感”から生まれる

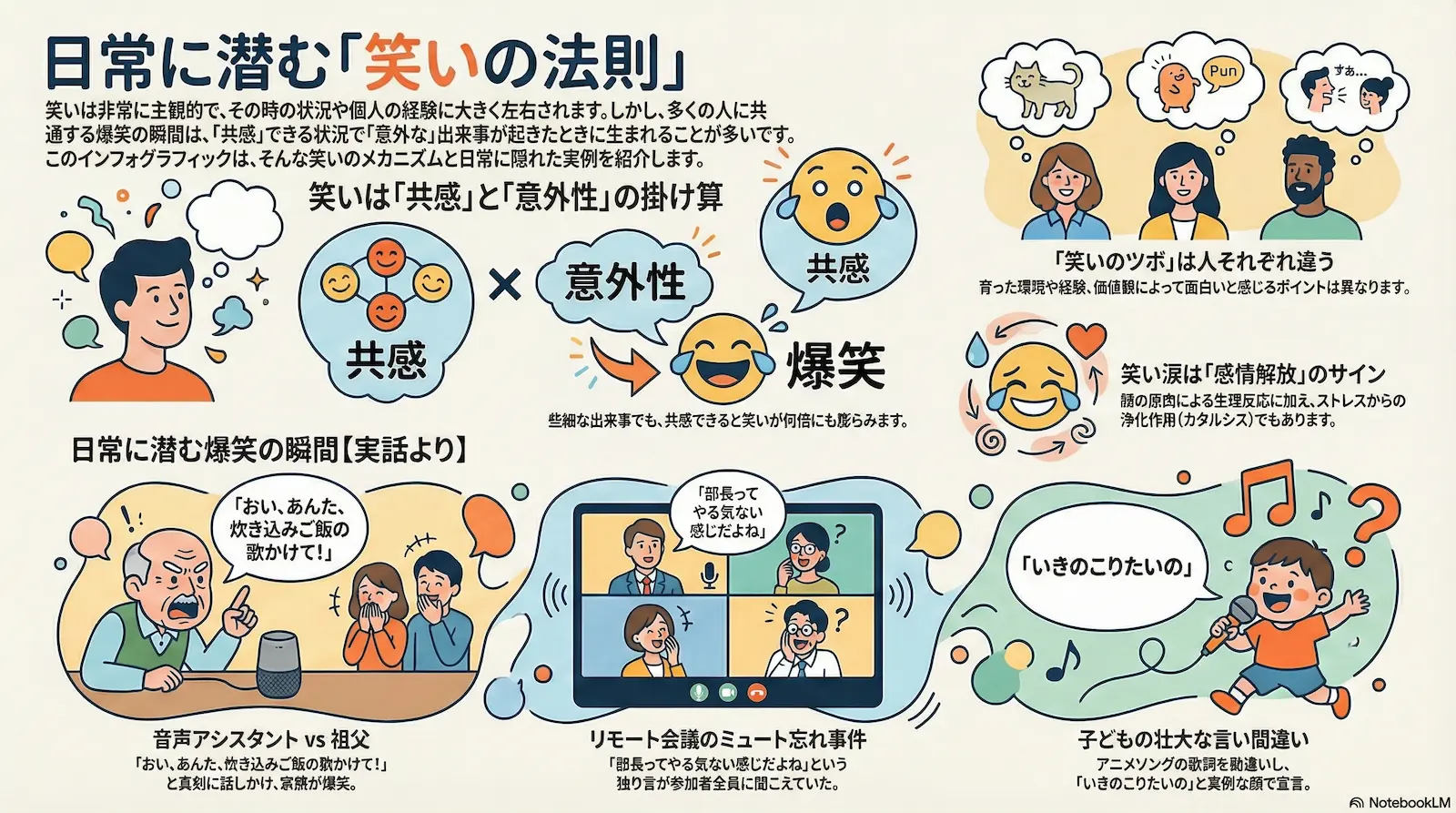

涙が出るほど笑える瞬間は、意外性と共感が重なることで起きる。

笑いとは不思議なもので、明確な理由があって生まれるというよりも、ふとした拍子にこみ上げるようにやってくるものです。とりわけ「涙が出るほど笑える話」の多くは、相手との“共感”によって加速されることがよくあります。

たとえば、ただの言い間違いがきっかけだったとしても、それを共有する人たちの空気感や、共通の体験、関係性によって、それは何倍にも膨らんだ笑いになります。

では、なぜ私たちは、そうした些細な出来事にこれほどまで笑わされてしまうのでしょうか?

ここでは、笑いが生まれるメカニズムを「共感」と「意外性」という2つの軸から見ていきます。

1-1. 「笑いのツボ」は人それぞれ違う理由

「なんでこれがそんなに面白いの?」と感じたことはありませんか?

これは当然のことで、人の「笑いのツボ」は千差万別です。笑いとは、その人の育ってきた環境や、経験、価値観、言語感覚によって大きく左右されるからです。

たとえば、方言を使ったやり取りが面白いと感じるのは、その方言に慣れ親しんでいる人が多いでしょう。また、小さな子どもの言い間違いが「可愛くて笑える」と感じるのは、育児経験のある人に共通して見られる反応です。

つまり、“何が笑えるか”は、人それぞれの人生に深く根ざしているということ。だからこそ、「万人にウケる笑い」を生み出すのは非常に難しく、逆に「自分にとって刺さる笑い」に出会えたときの嬉しさは格別です。

その意味では、「涙が出るほど笑える話」とは、あなた自身の背景や感覚に深くリンクした体験とも言えるでしょう。

1-2. 共感と誤解が生む“爆笑の連鎖”

面白い話の多くは、小さな誤解や勘違いから生まれることが少なくありません。

たとえば、ある人の天然発言に思わず吹き出し、そこにいた他の人もつられて笑い、さらにその笑いが連鎖して…といった具合です。

このように、笑いには“波及効果”があり、ひとりの笑いが場全体に伝播する性質があります。そしてその核になるのが、「みんなで笑ってもいい」と思える空気。そこに安心感と共感があるからこそ、笑いは深く、長く続くのです。

また、日常生活では「これは笑っていいのかな?」という迷いがある場面もありますが、それを打ち破るような“とんでもない一言”や“思わぬズレ”が生じると、むしろ緊張がほぐれて一気に爆笑に至ることもあります。

こうした共感や空気感が、涙が出るほどの笑いを引き起こす大きな原動力となるのです。

1-3. なぜ笑いは涙と結びつくのか?(※読者理解補足)

不思議なことに、人は笑いすぎると涙を流します。これは生理的な反応で、顔の筋肉が強く収縮することで、涙腺が刺激されるためです。

しかし、涙が出るほど笑うときには、ただの筋肉運動以上の“感情の解放”が起きています。特に、ストレスがたまっているときや、緊張から解き放たれた瞬間などに、笑いが一種のカタルシス(浄化)として機能することがあります。

このように、「笑って泣く」という行為は、感情の波が大きく揺れたときにだけ起きる特別な現象。

だからこそ、涙が出るほど笑える体験には、どこか「心の奥が動かされた感覚」が残るのではないでしょうか。

笑いは単なる娯楽ではなく、人間の感情と密接に関係した、深い営みなのです。

ポイント

- 笑いは共感と空気感が重なることで加速される

- 笑いのツボは人によって大きく異なる

- 「涙が出る笑い」は心の緊張が緩んだ証拠ともいえる

2. 涙が出るほど笑える話10選【実話・創作混在】

日常の思わぬ出来事から生まれた10のエピソードをご紹介。

「涙が出るほど笑える話」と一口に言っても、笑いの感性は人それぞれ。

読んだ瞬間に声を出して笑ってしまう人もいれば、何が面白いのかピンとこない人もいるかもしれません。

だからこそ、あらかじめお伝えしておきたいのが、この10選は“万人受け”を目指したものではないということ。

むしろ、どこかで「わかる!」「自分も似たことあるかも」と思えるような、“自分の中の笑いの記憶”をくすぐるような話を選んでいます。

エピソードの面白さは、シチュエーション・登場人物・タイミングによって大きく左右されるもの。

ですので、たとえ読んでピンとこなかったとしても、「自分ならどう感じるかな?」と想像しながら読んでいただければ、きっとあなたの中の“笑いのスイッチ”がどこかで入るはずです。

2-1. 給食で牛乳を吹き出した理由が“まさか”すぎた

中学生のとき、クラスで給食を食べていた日のこと。

友人Aが牛乳を飲もうとした瞬間、向かいに座っていたBが唐突に発したひと言が――

「先生って、“いぼ痔”ってあだ名だったらしいよ」

教室が一瞬シーンとなった直後、Aの口から牛乳がまるで噴水のように吹き出した。

牛乳は対面のCの制服に命中し、周囲は大パニック。

Bは「え?なに?そんなにヤバい?」と素で聞いてくるし、先生も遠くから「何ごとだ!」と走ってくるし…。

なぜそのタイミングで“いぼ痔”という言葉が出たのか?

誰も理解できなかったが、とにかくその場は涙が出るほど笑い転げた。

Cは怒っていたが、AとBはしばらく「牛乳いぼ痔事件」として語り継がれたという。

冷静に考えると、くだらない。

でもそのときの空気感、Bの真顔、牛乳の飛び方――すべてが奇跡のハーモニーだった。

2-2. 音声アシスタントに完敗した祖父の名言

ある日、祖父がスマートスピーカーを手に入れた。

設定してあげたものの、当初は「アレクサ」と呼びかけるのがどうしても慣れなかったようだ。

朝食時、祖父はテレビを見ながら突然、

「すみません、炊き込みご飯の歌かけてくれるかい?」

私:「……歌?」

祖父:「うん、炊き込みご飯の……あれ、いつもCMでやってるやつ」

スマートスピーカーはもちろん無反応。

祖父は「なんだよ、無愛想だな」とブツブツ言いながら、ついには“アレクサ”を“あんた”と呼び始めた。

「おい、あんた、ちょっと炊き込みご飯のあの歌!」

言えば言うほどおかしさが込み上げ、私と母は笑いが止まらず涙目に。

祖父は真剣だったが、その真面目さが余計にツボに入ってしまった。

後日、「アレクサは人の気持ちを理解しない」と本気で語っていた祖父の姿に、再び爆笑してしまったのは言うまでもない。

2-3. リモート会議のミュート忘れが引き起こした惨劇

コロナ禍以降、在宅勤務が続くある日、私は定例のオンライン会議に出席していた。

参加者は10名以上、部長や他部署の管理職も含まれている少し緊張感のある場。カメラはOFF、音声は基本ミュートで、話すときだけオンにするという運用だ。

その日は発言の順番が来るまで待機していた私は、安心してミュートにしていた……つもりだった。

ところが、ミュートになっていなかったのだ。

「ふーん、部長ってあんな喋り方するんだ……“やる気ない”って感じだよね」

という独り言が、全員にクリアに聞こえていた。

しかも、わざと皮肉って言ったような、少しだけ鼻で笑った声付きで。

気づいた瞬間、顔から血の気が引いた。画面上で部長の眉がぴくりと動くのが見えた。

そのあと、他部署のAさんが小さく「……聞こえてますよ」とチャットをくれたことで、さらに絶望。

その後、会議がどう進んだかは記憶にない。

終わってから同僚数名に連絡したところ、「すごかったよ」「まさかのノーミュート芸」と呼ばれていた。

当の部長はというと、後日やたらと「やる気を見せるようにしないとな」と自虐っぽく言い始めた。

あれから1年経つが、今でも同期には「伝説のミュート忘れ事件」として語り継がれている。

2-4. 子どもの言い間違いが奇跡の展開に

ある日のこと。姉の5歳の娘、さきちゃんが、うちに遊びに来た。

夕飯のカレーを食べながら、突然まじめな顔でこう言った。

「ねえ、おばちゃん、あたしさ……“いきのこりたい”の」

唐突な発言に、私と姉は手を止めた。

何か不安なことでもあったのかと思い、姉が「どうしたの?なにか怖いことあった?」と聞き返す。

さきちゃんは真剣な顔で答えた。

「だって、あの歌、そう言ってたじゃん。“いきのこりたい、いきのこりたい~”って!」

……ようやく理解した。

それはアニソンの『残酷な天使のテーゼ』を聴いたあと、某ボーカロイド曲を流していたときの歌詞の記憶が混ざっていたらしい。

「生き残りたい」とはまるで思っておらず、本人はただ「カッコいい歌」だと思って言っていたようだ。

けれど、その言葉のチョイスと場面のギャップがあまりに絶妙で、私たちはつい涙を流しながら笑ってしまった。

ちなみにその後、「いきのこるってどういうこと?」と真顔で聞かれ、説明に詰まったのも含めて“伝説”のエピソードになっている。

2-5. 恋人の天然発言に沈黙した夜

当時付き合っていた彼女との何気ない会話中のこと。

私が冗談で「宇宙人って本当にいると思う?」と尋ねたところ、彼女はふと考えたあと、こう答えた。

「いると思うよ。だって……私の親、ちょっと地球っぽくないし」

……?

一瞬、何の話をしてるのか分からなかった。

詳しく聞くと、小さいころから母親の口癖が「地球のルールは守りなさいよ!」だったらしく、「もしかして地球人じゃないかも…って思ってた」と、真剣に語ってくれた。

しかも、「地球っぽくない」にはビジュアルの意味も含まれていたらしい。

「顔が宇宙規格」とか「動きがちょっと浮いてる」とか――それを言う彼女の口ぶりが、また絶妙におかしくて。

私はソファに崩れ落ち、5分間ほど笑いが止まらなかった。

そのあとは言うまでもなく、「宇宙人って親御さん?」というニックネームでしばらくイジらせてもらった。

後日、彼女の母と初対面した際、「ああ、確かに……」と思ってしまったことは、ここだけの話。

2-6. 母のLINE誤爆が親戚中に拡散した件

ある年の年末、実家でのんびりしていたときの話。

母が新しいスマートフォンに買い替えたばかりで、LINEの使い方にもまだ慣れていなかった。

そんな中、母が私のいとこ(30代女性)に送るはずだったメッセージを、親戚全員が入ったファミリーグループに誤爆してしまったのだ。

その内容がまた、強烈だった。

「ところで〇〇ちゃん、結婚する気あるの?今年も“婚活詐欺師”みたいな人に引っかかってないよね?」

画面を見た瞬間、私は叫び声を上げた。

いとこ本人はグループに入っており、しかもすぐ既読がついた。

他の親戚たちも次々と既読マークをつけ、「これは……嵐の前触れだ」と思った。

しかし、数分後。

いとこ本人からの返信がこうだった。

「うちの母親より先に口出すとはさすが叔母さん😂 今年も絶賛婚活迷走中です✌️」

一気に空気が和み、他の親戚たちも「報告ありがとう」「近況聞けて嬉しい」と大喜利状態に突入。

母は「間違えたわ〜!」と頭を抱えていたが、なぜか“親戚の恋愛担当係”に昇格していた。

その後、いとこが「次に誰か紹介されたら、一度おばさんにフィルターかけてもらう」と言い出し、謎の信頼関係が生まれていたのには笑うしかなかった。

2-7. 面接での緊張が生んだ伝説の自己紹介

大学生の頃、就職活動の集団面接に臨んだ日のこと。

緊張で手のひらが汗ばんでいた私は、頭の中で何度も自己紹介を練習していた。

面接官が「では、順番に自己紹介をお願いします」と言ったとき、私はトップバッター。

立ち上がって口を開いた瞬間――

「はいっ!……えーと、私は、佐藤太郎です。ええと、あの……呼ばれてないのにじゃじゃじゃじゃーん!」

……言った自分が一番驚いた。

頭の中で自己紹介の構成を思い描いていたはずが、なぜか小学生のころに流行ったギャグが飛び出してしまった。

会場は一瞬静まり返り、数秒後、面接官のひとりが「じゃじゃーん…?」とつぶやいて吹き出した。

そこからはなぜか和やかな雰囲気に。

他の就活生たちも笑ってくれて、「最初が一番面白かったですね!」と終わったあとに声をかけられたほど。

もちろん不合格だったが、「伝説のじゃじゃじゃーん先輩」として、サークルでいじられ続けたのは今でもいい思い出だ。

2-8. お葬式で笑ってしまった…不謹慎な理由

それは祖母のお葬式の日だった。

喪服に身を包み、親族席で静かに座っていた私は、厳かな雰囲気の中で、読経の声に耳を傾けていた。

すると、後方から妙な音が聞こえてきた。

「ピーヒョロロ……ポン」

明らかに場にそぐわない、電子音のようなそれは、どうやら誰かの携帯が鳴っているらしい。

けれど問題はその着信音だった。

なんとそれは、「志村けんのバカ殿様のテーマ」だったのだ。

葬儀会場に鳴り響く「ポンポポ〜ン♪」の陽気なリズム。

親族席の中にはうつむきながら震えている人が数人。

私も咄嗟に口元を押さえたが、あまりに“空気の読めなさ”と“曲のチョイス”が絶妙すぎて、涙が出るほど笑いをこらえるのに必死だった。

終わったあと確認したところ、携帯の持ち主は叔父で、孫に着信音を変えられたことに気づいていなかったらしい。

その日以来、我が家では「ピーヒョロロは禁忌」という謎のルールが生まれた。

2-9. 上司のスベリ芸が逆に会議を救った話

ある年度末、部署全体の方針発表がオンラインで行われる日。

空気は重たく、参加者もみな真顔。

途中でマイクにトラブルが起こり、時間も押し気味。そんな状況で、誰もが早く終わることを願っていた。

そのとき登壇したのが、普段は温厚で口数の少ない課長。

プレゼン資料を映し出しながら、開口一番こう言った。

「えー……スライド1枚目、これは“やる気山”の頂上です」

一瞬、全員の脳がフリーズした。

“やる気山”?と誰もが心の中で突っ込んだだろう。

課長はどこ吹く風で、「ここが今日の登山ルートです。皆さん、一緒に登っていきましょう!」と続けた。

誰も笑わない。むしろ静寂。

だが、次のスライドで「体力の谷」「モチベーション川」と続いたところで、ついに誰かが吹き出してしまった。

そこからは笑いの連鎖が起こり、コメント欄がスタンプや「山田くん座布団あげて」状態に。

その後の会議は驚くほど和やかに進み、発言も活発に。

結果的に、課長の“スベリ芸”が会議の空気を一変させたという、今でも語り継がれる出来事となった。

課長いわく「ウケなくても山は登る」とのこと。

そのブレない姿勢に、密かに尊敬を覚えた日だった。

2-10. 電車で見た“声出して笑った光景”とは

通勤電車の中、いつも通り静かな車内でスマホをいじっていたときのこと。

向かいの席にいた女子高生2人が、ひそひそと何か話して笑っていた。

それだけなら特に気にしなかったが、突然そのうちのひとりが声を上げた。

「ねえ見て、あの人のTシャツ、“バナナを信じろ”って書いてある!」

思わずそちらに視線を向けると、本当にいた。

スーツ姿の男性が、ジャケットを脱いでTシャツ姿。

胸には大きく「BANANA BELIEVER」とプリントされ、しかもバナナを握ったマッチョな猿のイラスト付き。

女子高生たちは小声で「どういう意味!?」「信じるってなにを!?」と混乱しながらも、肩を震わせて笑っている。

そして次の瞬間、Tシャツの男性が微笑みながらスマホで「バナナの栄養成分表」を見ていたのだ。

もう耐えられなかった。

私は顔を伏せて、マスクの下で必死に笑いをこらえながら泣いた。

あのときの絶妙な間、温度差、そしてTシャツのメッセージ性――何もかもが完璧なコントだった。

その日以来、私はバナナを見るとあの光景を思い出してしまう。

ポイント

- 笑いは日常の中にありふれているが、場の空気や人間関係が鍵。

- 思わぬ誤解・天然発言・偶然が爆笑を引き起こす要因となる。

- 他人の話に頼るより、自分だけの「ツボ」を見つけることが大切。

3. 「文章で笑う」って実は難しい?

読んで笑うには、“その人だけのリアルな文脈”が欠かせない。

私たちは日常的に「面白かった話を誰かに伝える」場面に遭遇しますが、そのたびに感じるのが、「文章だけで笑いを伝えるのって難しいな」という実感ではないでしょうか。

目の前であれば身振り手振りも交えて伝えられるものの、文章では間や表情、イントネーションを補えません。その分、読み手の想像力に頼る部分が大きくなり、結果として“面白さ”が伝わらないことも多々あるのです。

この章では、なぜ「笑い」が文字になると薄れるのか、そしてそれでも“文字で笑わせる”ためにできる工夫とは何かを掘り下げていきます。

3-1. なぜ文字だけだと笑えないことがあるのか

面白い話を文章に起こしたとき、「あれ?こんなに面白くなかったっけ…?」と思った経験はありませんか?

それは当然のことです。

笑いの本質には「間」「抑揚」「顔の表情」など、非言語の要素が大きく関わっているため、文字にするとそのニュアンスがどうしても削がれてしまうのです。

たとえば、友人の絶妙なタイミングでのツッコミや、突然の表情の変化などは、文字では伝えにくい。さらには、場の空気やその時の“静けさ”すらも笑いの構成要素になっていることがあります。

また、文字は読む人のテンポによってスピードも抑揚も変わってしまうため、「オチ」が生きにくいという側面もあります。

つまり、笑いはライブでこそ真価を発揮する側面があるということです。

3-2. 伝える側と受け取る側の“温度差”問題

もう一つの課題は、「温度差」。

話し手は当時の興奮や空気感を記憶しているため、内容以上に自分の中では“とてつもなく面白い”と感じてしまいがちです。

しかし、それを知らない読み手にとっては、「それ、どこが笑いどころなの?」とピンとこないことも珍しくありません。

このギャップが、“文章にしても笑ってもらえない”原因のひとつになっています。

文章で笑わせるには、ただ事実を並べるだけではなく、読者がその場にいるように想像できる背景描写やセリフ回しが重要になります。

また、文章のリズムや意外性のあるオチをつける工夫も欠かせません。

とはいえ、それらをすべて考慮しても、やはり「合う・合わない」があるのが笑いの難しいところです。

3-3. 自分だけの“ツボ”を探してみよう

ここまで読み進めて、「自分はそんなに笑えなかったな」と思った方もいるかもしれません。

それでも問題はありません。

なぜなら、“笑いのツボ”は千人千様であり、自分だけの笑いを見つけることが何より大切だからです。

「自分はどんなときに笑ってしまうか」「誰と一緒のときに笑いが生まれやすいか」を振り返ってみると、笑いの傾向が見えてくるかもしれません。

そして、もし心から笑えたエピソードがあるなら、それこそが“あなたにとっての名作”です。

文章で読んで笑えなかったとしても、それが現実の出来事だったら…?想像してみるだけで、感じ方は大きく変わるかもしれません。

文章の笑いに頼るのではなく、自分の中の笑いを大切にしてほしい――それがこの章の結論です。

ポイント

- 文章だけでは笑いの“間”や“空気”を再現するのが難しい。

- 話し手と読み手の“温度差”が笑いの伝達を阻む。

- 自分に合う“ツボ”を見つけることで、笑いの感度が高まる。

▼ 【もっと知りたい方へ】動画解説でより深く理解する(約8分)

4. Q&A:よくある質問

4-1. 本当に笑える話ってどうやって見つけるの?

まず前提として、「笑える話」というのは人によって大きく感じ方が異なるため、“万人が笑う話”を探すのは不可能に近いといえます。

そのうえで、自分に合ったネタを見つけるためのポイントとして以下が挙げられます。

- 自分と似た環境や世代の人の体験談を読む

- SNSや掲示板でリアルな“やらかし体験”をチェックする

- 会話の中で「それ、面白かったな」と思った話をメモしておく

おすすめなのは、自分自身の体験を少し誇張して“ネタ化”してみること。

身近な笑いは、自分の感性にぴったりハマる可能性が高いからです。

4-2. 読んでも笑えないのは自分の感性がズレてる?

まったくそんなことはありません。

笑いは極めて主観的な感情なので、どんなに人気のある話でも、自分の「ツボ」から外れていれば笑えないのが普通です。

人によってはブラックユーモアがツボだったり、あるいは“わざとらしさゼロの素朴なやりとり”に笑いを感じたりと、本当に多種多様です。

「笑えなかった=感性が鈍い」ではなく、「そのネタが自分に合わなかっただけ」。

無理に周囲に合わせて笑う必要はありませんし、自分が面白いと感じるものを大切にすれば十分です。

4-3. SNSでバズる笑い話の共通点は?

バズる笑い話には、いくつか明確な傾向があります。

以下に、SNSで多く拡散される笑いネタの特徴をまとめてみました。

- セリフ形式で臨場感がある(会話劇スタイル)

- “意外性のあるオチ”がついている

- 投稿者の自虐エピソード(共感・安心感)

- 子どもや高齢者など、キャラ立ちした登場人物

- 1ツイート内で完結するテンポのよさ

つまり、読む人が“情景を思い浮かべられること”と“リアルに感じられること”が重要というわけです。

バズの本質は「想像力の刺激」といえるかもしれません。

4-4. なぜ人は失敗談に笑ってしまうの?

失敗談が笑いを生みやすいのは、自分にも起こり得るリアルさがあるからです。

「あるある〜」と感じられる失敗には、親近感と同時に“救われた感覚”が含まれており、それが笑いに変換されやすいのです。

また、失敗しても立ち直っている姿を見ると、安心して笑えるという心理もあります。

注意すべきは、「笑える失敗」と「他人を傷つける失敗」は別物という点。

笑いのネタにするときは、自分自身のやらかしを中心にする方が、健全で好感を持たれやすい傾向にあります。

4-5. 友達を笑わせるにはどんな話がいい?

誰かを笑わせたいときは、“自分が心から面白いと思った話”を選びましょう。

また、以下のような話題は、比較的ウケやすい傾向にあります。

- 自分のやらかし(恥ずかしさを笑いに昇華)

- 子どもやペットの思わぬ行動

- 職場・学校での言い間違い/聞き間違い

- 意外な結末がある話(オチがある)

大切なのは、無理に笑わせようとせず、自然体で伝えること。

話し手が楽しそうにしていると、聞き手もリラックスしやすくなりますよ。

5. まとめ:笑える話は、日常の中にある

最も大切なのは、“あなたが笑える瞬間”を大切にすること。

「涙が出るほど笑える話」という言葉には、単なる娯楽以上の意味があります。

それは、人が人らしく感情を解放し、つながりや温もりを感じる時間を象徴しているともいえるのではないでしょうか。

今回ご紹介した10のエピソードは、どれも日常の中で偶然生まれた笑いばかりです。

なかには「そこまで面白くない」と感じたものがあったかもしれません。

しかし、それでも良いのです。

なぜなら、“笑える話”というのは読み手と語り手の関係性、場の空気、感情の流れなど、複雑な文脈の中で成立するものだからです。

文章だけで笑わせることの難しさもあり、リアルでその場に居合わせたときの臨場感にはどうしても及ばない面があります。

でも、その裏返しとして言えるのが、どんな人の日常にも「笑いのタネ」はたくさん落ちているということ。

子どもの一言、友人とのズレた会話、親の思いがけないリアクション――

それらはすべて、“あなたにしか拾えない笑い”かもしれません。

SNSやまとめサイトに載っていない、あなただけの“名作”を、ぜひこれからも見つけていってください。

そして、それを誰かに話したときに、また新しい笑いが生まれる。

そんな連鎖が、今よりほんの少しだけ日常を楽しくしてくれるはずです。

「笑う門には福来たる」ということわざがありますが、

それはきっと、“自分にとっての福”を見つける感性を持っている人にこそ、笑いが訪れる”という意味なのかもしれませんね。

▼【頭の中を整理したい方へ】要点をまとめたスライドで全体を振り返る

funny-story-slide

コメント