勘違いパートさんの背景には心理的孤立や誤認識があり、接し方次第で改善につながる可能性があります。

職場で「なぜこの人はこんなに勘違いしているのだろう?」と感じたことはありませんか?

特にパート勤務の一部の人が、自分の立場以上の発言をしたり、社員を指導するような言動を取ったりする場面に出くわすと、驚きと困惑が入り混じることでしょう。こうした“ものすごく勘違いしているパートさん”は、本人に悪気がない場合が多い一方で、職場の秩序や人間関係に深刻な影響を及ぼすことがあります。

とはいえ、頭ごなしに注意したところで状況は改善しません。むしろ逆ギレされたり、周囲の士気が下がったりと、かえって混乱が広がるリスクすらあるのです。

では、なぜこのような勘違いが起こるのでしょうか?

本記事では、勘違いパートさんに共通する特徴を心理学的・組織論的な視点から紐解き、具体的な実例を交えながら背景にある要因を探っていきます。さらに、実際に起こったトラブル例や、学術論文を参考にした対処法までを丁寧に紹介。誰もが安心して働ける環境づくりをサポートします。

特に注目すべきは、パート本人が「なぜそのように振る舞ってしまうのか?」という視点です。勘違い行動の裏には、承認欲求や孤独感、不安の裏返しといった心理的な要素が関係しているケースも少なくありません。本人を“困った存在”と切り捨てるのではなく、適切な距離と理解をもって接することで、意外なほどスムーズに関係が改善されることもあります。

職場においては、年齢や勤続年数、雇用形態の違いなどが“見えない壁”をつくる要因となりやすいものです。しかしその壁の正体は、多くの場合「伝え方のズレ」「境界の曖昧さ」にあると考えられます。

本記事では、単なる愚痴や批判に終始することなく、読者自身の置かれた立場(正社員・他のパート・上司・管理者など)に応じた視点を取り入れながら、根本的な理解と実践的な対応法を提示していきます。

組織心理学や人間関係論の最新知見を取り入れた内容になっていますので、理屈と実践の両面から納得していただけるはずです。

この記事は以下のような人におすすめ!

- パート従業員との関係に悩む正社員・管理職の方

- 職場に“でしゃばる”パートさんがいて困っている方

- 自分が「勘違いしている」と思われていないか心配な方

- パート同士の人間関係にストレスを感じている方

- 心理的安全性の高い職場づくりを目指す経営者やリーダー層

▼【忙しい方へ】読む代わりにまずは聞いてみる(約16分)

※移動中や家事の合間に、聞き流しでインプットできます。

目次 CONTENTS

1. ものすごく勘違いしているパートさんの特徴とは?

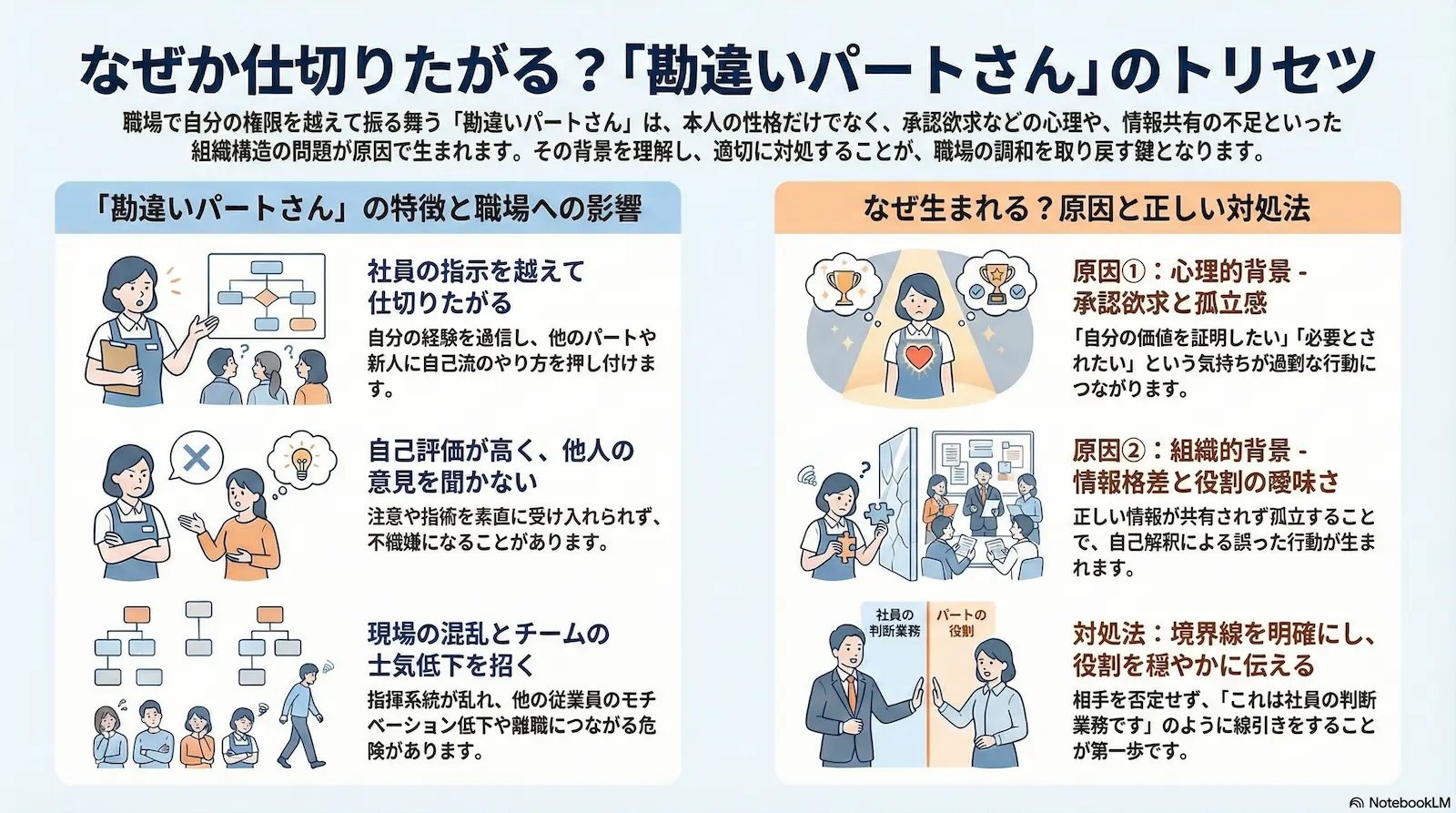

勘違いパートさんの行動には、権限誤認や過剰な自己評価などの心理的要因が関係している場合があります。

パート勤務であるにもかかわらず、社員のように振る舞ったり、現場を仕切りたがる人がいます。そのような「ものすごく勘違いしているパートさん」は、職場の雰囲気を悪くしたり、指揮系統を乱したりと、さまざまな問題を引き起こす存在として認識されがちです。

しかし、そうした“勘違い”の背景には、単なる性格の問題だけでなく、組織的な構造や心理的な要素が複雑に絡んでいることがわかってきました。本章ではまず、実際に現場で見られる具体的な特徴を挙げながら、なぜそのような振る舞いに至るのかを分析します。

1-1. 指示を出したがる、社員を飛び越える

職場でしばしば見られるのが、業務命令を無視して自分の判断で動き出すタイプのパートさんです。正社員が全体指示を出しているにもかかわらず、「私はこう思うから」と勝手に進めたり、他のパートや新人に自分のやり方を押し付けることもしばしば。

このような行動の背景には、自分の経験や勤続年数への過剰な自信がある場合が多いです。特に、以前の職場で責任あるポジションにいた人ほど、その成功体験を引きずってしまう傾向があります。

また、現場が忙しいタイミングで社員が十分に説明をしない場合、本人は「自分が引っ張らなきゃ」という“使命感”を抱くようになるのです。これがエスカレートすると、正社員の指示系統を無視する「越権行為」につながり、職場全体の混乱を引き起こします。

1-2. 自己評価が高く、他人の意見を聞かない

もう一つの典型的な特徴は、自己評価が異常に高いという点です。自分は「できている」「この職場の中心人物」と考えているため、他人の意見や指摘を素直に受け入れられません。

会話をしていても、「でも私のやり方ではこうだから」と自己流を主張したり、注意をされた瞬間に不機嫌になったりと、柔軟な対応ができないのが特徴です。

これは、自分の価値を再確認したいという承認欲求の裏返しでもあります。自己評価と他者からの評価にギャップがあるほど、防衛的な態度を取りやすくなるため、本人は無意識のうちに「正しさ」を演じようとしているのかもしれません。

1-3. 勘違いの背景にある心理構造と職場の仕組み

「勘違い」とは、単に本人の性格だけが原因ではありません。職場内での情報の非共有や役割分担の曖昧さも大きな要因です。

特に、パート従業員が組織内の主流コミュニケーションから除外されているケースでは、正しい情報が伝わらず、本人の自己解釈が先行することで“勘違い”が発生します。

この構造的問題は、学術研究でも指摘されています。たとえば、オーストラリアの小売組織を対象とした研究では、パートタイム従業員はフルタイム従業員よりも、コミュニケーション満足度の複数次元で有意に低く、店舗内の主流コミュニケーションから外れやすいことが示されています。

(Gray & Laidlaw, 2002, https://doi.org/10.1108/01425450210420929)

〈参考文献:オーストラリア小売組織における、雇用形態によるコミュニケーション満足度の差と、主流コミュニケーションからの周縁化を検討〉

つまり、パートが“情報の外側”に置かれている環境こそが、誤った自己認識を助長しやすい要因になり得ます。

ポイント

- 勘違いの背景には勤続年数や過去の成功体験が影響する。

- 自己評価が高く、注意や指摘を受け入れにくい傾向がある。

- 組織構造が情報格差や役割の誤認を引き起こしている可能性がある。

2. 職場に混乱をもたらす勘違いパートさんの実例と影響

実際の職場で起きた勘違い行動と、その結果生じた混乱の事例を紹介します。

パートタイムでありながら自分を正社員同様、もしくはそれ以上の立場と勘違いしている人が現れると、現場には見えない軋轢や混乱が生まれやすくなります。この章では、実際にあった事例を交えながら、どのような職場トラブルが起きやすいのか、そしてその影響範囲がどれほど深刻なのかを具体的に見ていきましょう。

2-1. 業務の割り込みと勝手な指示で現場が混乱

あるドラッグストアでは、古参のパート従業員が新人指導を超えて業務全体を“仕切る”ようになっていきました。たとえば、社員が出したレイアウト指示に対して「こっちのほうが売れると思う」と勝手に棚を動かし、現場を混乱させるような行動をとっていたのです。

さらに深刻だったのは、そのパートさんが他のパートや新人にまで「社員の言うことは聞かなくていい」「現場は私たちで回してる」といった言動を繰り返していたこと。結果、業務の統制が崩れ、社員の管理権限が形骸化する事態に発展しました。

このような「割り込み指示」は、誰が責任者で、誰が実行者なのかという線引きを曖昧にしてしまうため、問題が起きたときに責任の所在が不明瞭になります。現場が混乱し、“誰も責任を取らない”空気が蔓延していくのです。

2-2. 顧客対応やシフト調整にまで影響する例

別の例では、接客業に従事していたあるパート従業員が、自分の裁量でクレーム対応や特別対応をしてしまうことが問題になりました。たとえば「上司に相談してきます」と伝えるべき場面で、「私が決められます」と言ってしまったり、割引対応を勝手に決断するなど、越権対応が常態化していたのです。

その結果、クレームが再発した際に「前回は別の人がやってくれた」と言われ、店舗としての対応基準が揺らぐという副作用が発生しました。さらに、シフト調整でも「私はこの時間しか入らない」「○○さんはこの時間無理よ」と自分の意見を他人に押しつける場面が増え、職場全体の空気が重くなっていきました。

こうした行動は、パート全体の雰囲気を悪くし、協力体制を壊す要因にもなりかねません。

2-3. 正社員・他パートの士気や離職への波及

「職場で一番厄介なのは社員じゃなく、パートの○○さんだよね」と言われるようになると、他の従業員のモチベーション低下や離職にまでつながるリスクが生まれます。

特に、新人パートが「この職場はおかしい」と感じる原因の多くが、“勘違いパートさん”との関わりにあることが多いのです。離職の理由は一つではありませんが、職場の人間関係がストレス要因になることも少なくありません。

学術的にも、パートタイム従業員はフルタイム従業員と比べて、組織内コミュニケーションに関する満足度が低く、店舗内の主流コミュニケーションから外れやすいことが示されています。

(Gray & Laidlaw, 2002, https://doi.org/10.1108/01425450210420929)

〈参考文献:オーストラリア小売組織における、雇用形態によるコミュニケーション満足度の差と、主流コミュニケーションからの周縁化を検討〉

こうした“認識のズレ”が放置されると、最終的には正社員・他のパートの士気をも蝕み、職場の混乱が長引いたり、チームの疲弊につながったりする可能性があります。

ポイント

- 勘違い行動は現場の指示系統を乱し、責任の所在を不明確にする。

- 越権的な接客対応やシフト圧力は組織の信用を損なう要因となる。

- 勘違いパートの存在が他従業員の士気低下や離職につながる危険がある。

3. 勘違いパートさんはなぜ生まれるのか?心理と組織の関係

誤認行動の背景には、リーダーシップの不在や孤立が影響している可能性があります。

「ものすごく勘違いしているパートさん」は、単に個人の性格や価値観に起因するだけではありません。職場の構造的問題や心理的な環境要因が重なることで、“勘違い行動”を生み出す土壌が育ってしまうのです。この章では、なぜそのような言動が起こるのかを、組織構造や人間心理の観点から読み解いていきます。

3-1. 組織内での孤立と情報の非対称性

非正規雇用であるパート従業員は、往々にして重要な意思決定や情報共有の場から排除されやすい立場にあります。会議への参加は限定され、方針や意図の説明も十分に受けられないまま現場に立つことになる──そのような状況下では、自分の経験や推測に基づいて判断せざるを得なくなります。

これは「情報の非対称性」と呼ばれ、伝える側(正社員)と受け手側(パート)の間にある情報格差によって、理解や行動にズレが生じる構造的な現象です。情報を十分に持たない状態では、本人の主観や誤認が事実として認識されやすくなるのです。

たとえば、「この業務は私が担当だから」「自分が動いたほうが早い」という意識が強くなり、結果的に職責を越えた行動を取りやすくなるというリスクが生まれます。

3-2. 正社員との比較による相対的自己肯定

「私は正社員よりもお客様のことを考えている」といった主張をするパートさんは、少なからず存在します。このような認識の背景には、正社員との比較による相対的な自己肯定が関係しています。

自分の努力や実績が評価されていないと感じたとき、人は他者よりも自分のほうが貢献しているという錯覚に陥りやすくなります。とくに、労働時間が短くても、密度の濃い作業をしているパート従業員ほど、「正社員は楽をしている」といった歪んだ認識を抱きがちです。

これは、組織内における地位の低さや評価機会の欠如が引き金となり、“自分が一番よくわかっている”という錯覚を生み出す要因になります。

3-3. フルタイム主導構造による摩擦の温床

医療や介護、接客業といった現場では、フルタイム従業員が組織の中心的な役割を担う傾向があります。このような「フルタイム主導型」の職場では、パートや非常勤職員が常に“サブ”扱いされる文化が形成されやすいのです。

この構造は、結果としてパートタイム従業員の自己主張を抑圧するか、逆に過剰に刺激してしまう両極の反応を生み出します。特に長年勤続しているパートの場合、「自分の立ち位置を誇示しないと軽く扱われる」という不安から、過剰に自己主張するという“勘違い的行動”へと変化してしまうことがあるのです。

この点については、看護職に関する文献レビューでも指摘されています。パートや臨時(カジュアル)の看護師は、フルタイム中心の体制の中で周縁化が起きやすく、情報共有の不足やコミュニケーション上の断絶が生じやすいことが示唆されています。

(Batch, Barnard, & Windsor, 2009, https://doi.org/10.5172/CONU.33.1.20)

〈参考文献:看護職におけるカジュアル/パートタイム勤務の増加と組織コミュニケーションの課題を扱った文献レビュー〉

つまり、勘違いの裏には「不当に低く見られたくない」という心理的な反発があるのです。

ポイント

- 情報共有の欠如が、パートの誤解や判断ミスを助長する構造を生む。

- 社員との比較により、貢献度を誇張して認知する傾向がある。

- 主導権構造への反発が、過度な自己主張=“勘違い行動”を生む温床となる。

4. 勘違いパートさんへの正しい対処法と接し方

指導ではなく対話と境界明示が、関係改善の第一歩となります。

「ものすごく勘違いしているパートさん」に対して、つい感情的になってしまうことはよくあります。

しかし、強く注意したり排除しようとすると、逆効果になるケースが多いのが現実です。では、どうすれば本人を傷つけずに、なおかつ職場全体に悪影響を与えずに接することができるのでしょうか?

この章では、効果的かつ人間関係を壊さない対処法について、具体的な方法と、背景にある考え方(研究知見も含む)を紹介します。

4-1. 境界線を明確にし、立場を穏やかに伝える

「その仕事は私がやります」「この件は社員が判断します」

このように、やんわりと境界線を明確に伝えることが最初の一歩です。

重要なのは、相手を否定する言い方ではなく、「役割の違いを共有する」というスタンスで臨むこと。たとえば、「○○さんの意見も大事ですが、ここは社員判断が必要な業務なんです」と認めつつも線引きを行う伝え方が有効な場合があります。

境界があいまいなままだと、本人は“仕切るのが当然”という認識を続けてしまうため、まずは「線を引く」ことから始めましょう。

4-2. 周囲との比較で冷静に自覚を促すコツ

次に重要なのが、“自分が特別ではない”ことを間接的に気づかせる方法です。

たとえば、「他のパートさんからも同じ提案が出ていましたよ」や「社員間ではすでに検討済みでした」といった言い回しを使うことで、本人の主張が特別な意見ではないことを穏やかに伝えることができます。

このようなフィードバックは、過剰な自己認識をやわらげる効果があります。正面から「あなたは間違っている」と言うのではなく、“比較と事実”で冷静に自覚を促すアプローチが、摩擦を生まずに関係を保つ鍵となります。

4-3. リーダー的関与が効果を生む理由とは?

多くの職場では、「問題のあるパートさんには誰も注意しない」という状況が放置されています。

この場合、有効なのは信頼されているリーダー的存在があえて関わることです。社員やベテランパートの中に、冷静に状況を見つめ、全体を俯瞰できる人物がいれば、その人が橋渡し役になることで、大きなトラブルを防ぐことができます。

組織心理学の議論では、リーダーが方針や役割を分かりやすく伝え、共感的に関わることが、認識のズレや摩擦を小さくするうえで有用だとされることがあります。

つまり、ただ指示するのではなく、「なぜその行動が必要なのか」を共感的に伝えるリーダーの存在が、本人の態度を変えるきっかけになるのです。

ポイント

- 相手を否定せず、役割や判断権限の線引きを穏やかに伝えることが大切。

- 他人との比較や事実で、“特別ではない”ことを自覚させる工夫が必要。

- 信頼あるリーダーが共感的に関わることで、行動の変容を促せる可能性がある。

5. 勘違いされやすい“パート本人”の気持ちと背景

勘違いの裏には、承認欲求や孤独感が隠れていることがあります。

「ものすごく勘違いしているパートさん」と見える行動の裏には、本人なりの必死な思いや背景が存在していることが多々あります。

この章では、そうした人たちがなぜそのような言動を取ってしまうのか、心理的な側面に焦点を当てて読み解いていきます。

5-1. 自分の価値を必死に証明しようとする心理

「誰かに必要とされたい」「この職場にいていいんだと感じたい」──

多くのパート従業員が抱える、存在証明への欲求。とりわけ家庭や地域での役割が限定的になっている場合、職場が「社会的アイデンティティを保つための場」になっていることもあります。

このとき、与えられた仕事以上のことをしようとする姿勢は、一見熱心に見える一方で、“自分の価値を誇示しようとする行動”に転化しやすくなるのです。

一般に、周囲からの承認が得られにくい状況では、「もっと認められたい」という気持ちが強まり、結果として行動が空回りしてしまうことがあります。

つまり、「自分は役に立っている」と感じたい気持ちが、過剰な行動につながってしまうことがあるのです。

5-2. 「意見を求められたい」気持ちの暴走

正社員やリーダーからの意見を求められることが少ないと、“自分は軽んじられている”という思いが強くなります。

その結果、「自分から積極的に発言していこう」という方向にシフトするのは自然な流れです。

しかし、それが行き過ぎると、発言のタイミングや内容に配慮を欠き、周囲からは「またあの人が仕切りたがってる」と受け取られてしまいます。

本人にとっては善意の行動でも、組織の文化や人間関係の文脈を無視すれば、“場をわきまえない人”と誤認されてしまう。このような認識のズレこそが、勘違い行動と見なされる要因の一つです。

5-3. 話を聞いてもらえるだけで変わることも

見落とされがちなのが、「誰かに話を聞いてほしい」という欲求です。

自分の考えや経験を一度でもきちんと受け止めてもらえたとき、人は意外なほど早く“戦闘モード”から降りることができます。

実際に、管理者が数分でも相手の話に耳を傾けただけで、「それ以降、あの人すごく穏やかになった」と驚くケースは少なくありません。これは、承認欲求の根幹にある「存在の肯定」が一時的にでも満たされるためです。

人は、自分の価値が認められたと感じた瞬間、他人を攻撃する必要がなくなるのです。

ポイント

- 勘違い行動の裏には「役に立ちたい」願望が隠れている場合が多い。

- 意見表明の暴走は、孤立感や軽視への反発として現れやすい。

- 話を聞くだけでも、誤った行動が自然と落ち着くことがある。

▼ 【もっと知りたい方へ】動画解説でより深く理解する(約8分)

6. Q&A:よくある質問と専門的な回答

6-1. パートさんが勝手に仕切りたがる理由は?

答え

仕切りたがる行動の根底には、自己有能感を得たいという欲求があることが多いです。

特に古参パートがこの傾向を持ちやすく、長年の経験や業務知識から「自分のやり方が正しい」と思い込む傾向があります。また、「社員よりも現場をわかっている」と無意識に感じていることも多く、こうした思い込みが行動に表出するのです。

心理学的には、自己効力感と誤認識の交差点にある行動特性とも言われており、組織が役割や責任を明確にしないままだと“空白”を埋めるかたちで本人がリーダーシップを取ろうとしてしまいます。

6-2. 勘違いパートに困ったとき誰に相談すべき?

答え

まずは直属の上司や職場のリーダー(社員)に相談することが基本です。

感情的な対立や陰口は避け、客観的な事実として「いつ・どこで・どのような問題があったのか」を記録しながら報告すると、適切な対応が得られやすくなります。

もし上司が機能しない場合、人事や管理部門にエスカレーションすることも検討して良いでしょう。その際も、感情よりも事実を優先する視点が重要です。

6-3. 注意したら逆ギレされた…どう対応すべき?

答え

逆ギレされた場合、まずは冷静に距離を置くのが基本対応です。その場で言い返すと火に油を注ぎます。

次に、「自分の言い方に問題がなかったか」も振り返ることが重要。どれほど正しい指摘でも、相手のプライドや立場を傷つけるような表現だと、拒絶や攻撃的な反応を引き出してしまいます。

コミュニケーション理論の観点では、共感的なリフレーミング(視点の変換)が有効とされることがあり、「○○さんの経験が頼りにされているからこそ誤解が起きたのかもしれませんね」といった声かけが、相手の心理的防衛を和らげることにつながる場合があります。

6-4. 勘違いされないようにするための言動は?

答え

自分自身が勘違いしているように見られないためには、以下の点に注意しましょう。

- 指示や意見は「提案」として伝える(例:「こうしてみてはどうでしょうか?」)

- 判断が必要な場面では「社員に確認します」と一言添える

- 業務範囲外のことには慎重に関わる

これらを意識するだけで、「仕切りたがり」や「出しゃばり」といった印象を回避できます。謙虚さと確認の姿勢は、信頼を積み上げるための基本です。

6-5. 自分が勘違いパートに見られていないか心配です

答え

その意識を持てている時点で、すでに周囲への配慮ができている証拠です。

本当に“勘違い”している人は、自分の行動に疑問を抱きません。

とはいえ、不安なときは信頼できる同僚や先輩に率直に聞いてみるのもひとつの方法です。また、他人の発言に反応しすぎていないか、指示や決定を社員に委ねているかなど、日頃のふるまいを自己点検することで、客観的なバランス感覚が養われます。

ポイント

- 勘違い行動は、役割の誤認と承認欲求の混在で起こりやすい。

- 感情的対立を避け、事実と共感の両面からアプローチを。

- 自身が誤解されないためには、謙虚さと確認行動が鍵になる。

7. まとめ:職場の調和と心理的安全性のために

パート・正社員の誤解を防ぐには、立場と感情への理解が必要です。

「ものすごく勘違いしているパートさん」という存在は、とかく厄介に映りがちです。しかし、その行動の背景には、自己防衛・承認欲求・役割混乱といった心理的・構造的要因が複雑に絡み合っていることが、本記事を通して見えてきたのではないでしょうか。

ここで重要なのは、彼らを単なる“困った人”として切り捨てるのではなく、なぜそうなっているのかを理解し、職場全体の構造を見直す視点を持つことです。

実際、組織内における非正規雇用者の誤認識行動が、業務設計や情報共有体制、上司との関係性に大きく依存していることを示しています。

つまり、勘違いは個人要因だけで説明できるものではなく、環境や関係性の影響を受けて表れやすい行動であるとも考えられます。

また、当事者への対処としては、「強く注意する」よりも、「立場の線引き」や「話を聞く姿勢」のほうが効果的でした。特に、信頼できるリーダーの関与が、本人の態度を改善させる大きな鍵となる可能性があります。

最終的に目指すべきは、誰もが安心して意見を出し合える“心理的安全性”の高い職場。そのためには、パートも社員も、自分の役割を正しく理解し合いながら、相互にリスペクトを持って接する土壌を整えていくことが求められます。

“線を引く”ことはときに必要ですが、それだけでは不十分です。ときには“橋をかける”勇気も必要なのかもしれません。

ポイント

- 勘違いは個人の性格だけで説明できるものではなく、職場の構造や関係性の影響も受けやすい。

- 注意よりも「傾聴と役割の再確認」が関係改善に効果的。

- 調和ある職場には、心理的安全性と相互理解の土壌が不可欠。

▼【頭の中を整理したい方へ】要点をまとめたスライドで全体を振り返る

【研修資料】勘違いパート社員のマネジメント術|現場の秩序を保つ指導と心理的アプローチ

コメント