予定を変更するたびに「リスケで!」と軽く言われて、なんとなくモヤっとした経験はありませんか?特にプライベートの場面で、カジュアルすぎるこの言い方に「うざい」「軽んじられてる気がする」と感じたことがある人は少なくないはずです。さらにビジネスシーンでも、やたらと「リスケ」を連発する人に対して、「この人、予定管理にルーズなんじゃ…?」と疑念を抱くケースも増えています。

「リスケ」はもともと「リスケジュール(reschedule)」の略語で、主にビジネス用語として使われてきた言葉です。ところが最近では、日常のちょっとした予定変更でも多用されるようになり、若者言葉としても定着しつつあります。略語の軽快さや便利さはある一方で、その使い方次第では相手に不快感や不信感を与えてしまうことも。言葉自体よりも、その場にふさわしいかどうか、相手との関係性を考慮しているかどうかが大切なのです。

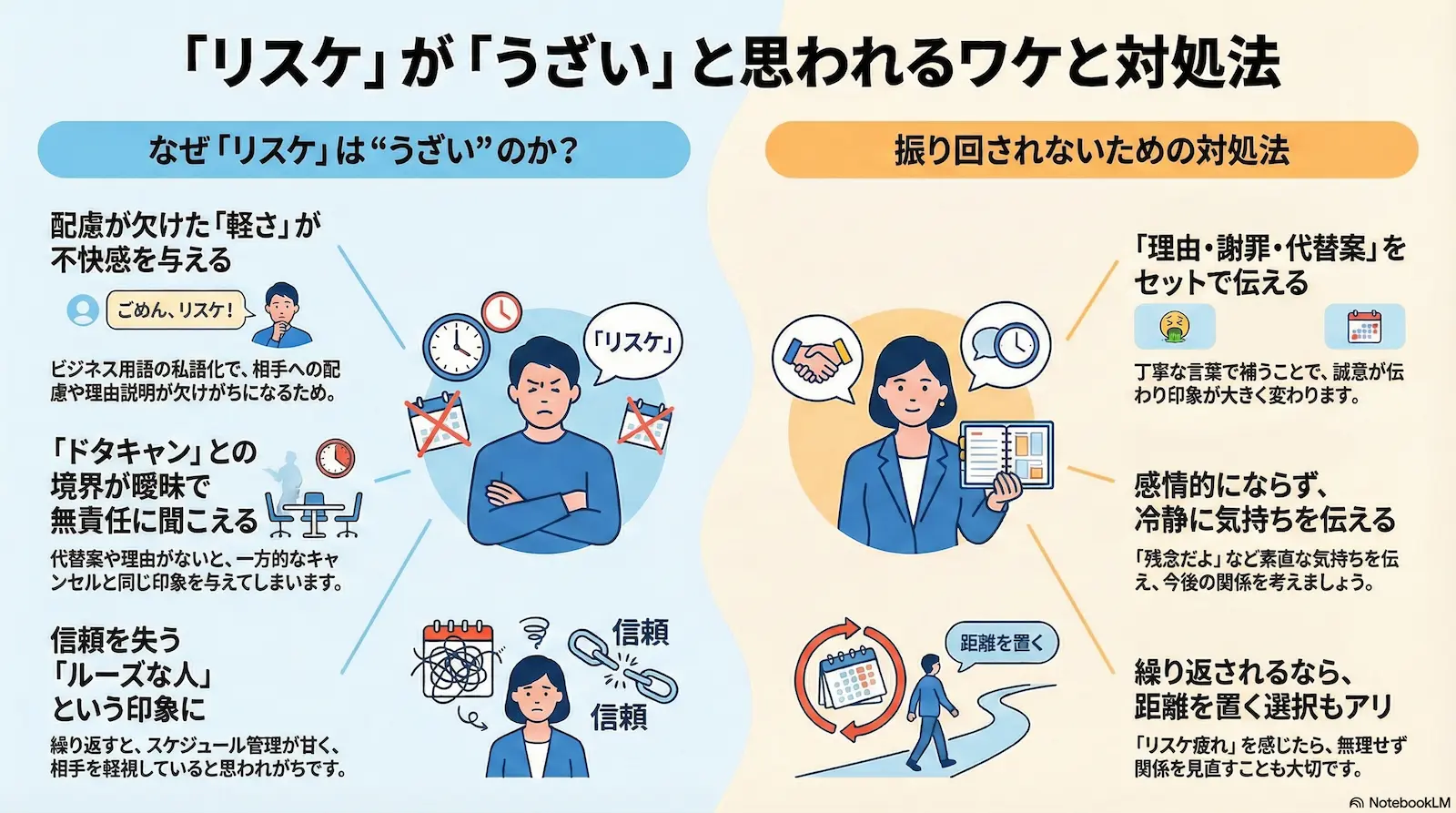

本記事では、「リスケ」という言葉がなぜ「うざい」と思われるのか、その背景にある心理や社会的な文脈を丁寧に紐解いていきます。さらに、実際にリスケされて疲れてしまった人がどう対処すればよいか、相手との関係を保ちつつ自分の予定を守るための考え方や、角を立てない断り方のコツもご紹介します。

一方で、「リスケ」という言葉を使う側にとっても、相手を不快にさせない伝え方を知っておくことは大切です。略語に頼らず、誠意を込めて予定変更を伝えることで、人間関係を良好に保つことができます。カジュアルさが求められる現代でも、言葉の使い方ひとつで印象は大きく変わります。

「予定の変更ぐらい、そんなに重く受け止めなくても」と感じる人もいれば、「たびたび変更されてばかりで、もう信頼できない」と考える人もいます。感じ方は人それぞれだからこそ、「なぜそう感じるのか」「どう対応すればよいのか」を知っておくことで、無用なストレスや誤解を避けることができるのです。

本記事では、共感・理解・対処の3段階で、「リスケ」がうざいと感じる人の心に寄り添いながら、その違和感を丁寧に言語化していきます。「言葉にできないけど、なんかモヤモヤする」を解消するヒントが、きっと見つかるはずです。

▼【忙しい方へ】読む代わりにまずは聞いてみる(約13分)

※移動中や家事の合間に、聞き流しでインプットできます。

目次 CONTENTS

1. なぜ今「リスケ」が嫌われ始めているのか

かつては限られたビジネスパーソンが使う言葉だった「リスケ」という略語。しかし、ここ数年でこの言葉は広く一般化し、若者を中心にプライベートでも頻繁に耳にするようになりました。とはいえ、この変化を歓迎していない人も多く、「軽々しくリスケなんて言わないでほしい」「誠意が感じられない」と感じる人は少なくありません。では、なぜ「リスケ」という言葉がこれほどまでに“うざい”と捉えられ始めているのでしょうか。その背景には、言葉の意味を超えた感情の動きがあります。

1-1. ビジネス用語の私語化と“軽さ”への不満

「リスケ」は本来、会議や商談など、明確なスケジュール調整が必要なビジネスの場で使われるものでした。たとえば「お打ち合わせをリスケさせてください」といったように、形式的かつ礼儀正しい文脈で用いられることがほとんどです。ところが、それがいつしかプライベートな食事の約束や友人との待ち合わせでも使われるようになり、ビジネス用語が日常語へと“私語化”していきました。

この変化自体は言語の自然な流れとも言えますが、問題はその「軽さ」にあります。たとえば、「ごめん、明日ちょっと無理そう。リスケで!」という短い一文に、相手に対する配慮や理由説明が欠けていると、不快感や疎外感を覚える人も多いのです。「大事にされていない」と感じさせる一因になっているとも言えるでしょう。

1-2. 頻繁な予定変更が与える心理的ストレス

また、「リスケ」という言葉が嫌われる背景には、実際に予定が変更されることへの心理的な負担もあります。たとえ形式的には了承していても、再調整のために頭を悩ませたり、自分の予定が崩れることで小さなストレスが積み重なることはよくあります。予定がひとつずれるだけで、その日の流れがすべて変わるという人もいるでしょう。

そうした現実の煩わしさに加え、「リスケ」というあっさりした言葉で済まされると、「こちらの都合は軽く扱われているのでは」と感じやすくなります。つまり、「リスケ」が嫌がられるのは、単なる言葉の問題ではなく、その背景にある関係性や配慮の欠如が引き金になっているのです。

1-3. 「ドタキャン」との違いが曖昧になる理由

さらにややこしいのは、「リスケ」と「ドタキャン」の線引きがあいまいになってきていることです。本来であれば、「リスケ」は事前に丁寧な説明を添えて別日を提示するものであり、「ドタキャン」は直前の一方的なキャンセルを指す言葉でした。ですが、SNSやメッセージアプリでの会話では、その違いが明確に伝わらないケースが増えています。

たとえば、「リスケお願い~」と軽く送ってきたメッセージに対し、日時の再提案がない、理由もない、という場合、それは実質的にドタキャンと何ら変わりません。にもかかわらず、「リスケ」という言葉が“予定を変更しただけ”という無難なニュアンスを含んでしまうことで、責任の所在が曖昧になりがちなのです。このあいまいさが、言葉に対する不信感をさらに強めているとも言えるでしょう。

こうした要因が重なり、もはや「リスケ」という言葉そのものが、「曖昧」「軽い」「無責任」といった負の印象と結びついてしまっているのです。だからこそ、それを無自覚に使う人に対して「うざい」「無神経」といった反応が出るのも、自然な流れだと考えられます。

2. 「リスケ」って言う人がうざいと感じる瞬間

「リスケ」という言葉に対して嫌悪感を抱く人が増えているのは、単に予定が変更されるからではありません。その背景には、言葉の選び方や伝え方、さらには発言者の態度や文脈に対する違和感があります。特にプライベートな関係においては、相手との信頼関係や温度感に大きく影響を与えるため、「なんでこの人、こんな言い方するんだろう」とモヤモヤするケースが少なくありません。以下では、具体的にどのような場面で「うざい」と感じられやすいのかを掘り下げていきます。

2-1. プライベートで「リスケ」と言われたときの違和感

友人や恋人との約束で、「ごめん、リスケで!」とだけ伝えられた経験はないでしょうか。こうした場面で不快感を覚える人が多いのは、ビジネスライクな表現が人間関係の温度を下げてしまうからです。たとえば、「ごめんね、どうしても都合がつかなくて。別の日でもいいかな?」という丁寧な言い方と比べて、「リスケ」という一言は非常に無機質に響きます。

プライベートでは言葉の温度が関係性に直結します。相手にとっては「どうでもいい扱いをされた」「真剣さが感じられない」という印象を抱かせてしまうリスクがあるため、たった一言が相手の信頼や気持ちを大きく損なうことにもなりかねません。

2-2. 空気を読まず多用する人の共通点

「リスケ」を連発する人には、ある共通の傾向が見られます。それは、「予定の重みを自分基準でしか捉えていない」という点です。つまり、相手の準備や都合を軽視しがちで、自分の都合で変更を申し出ることにあまり罪悪感がないのです。たとえば、「体調が悪い」「急な仕事が入った」など、やむを得ない理由でも、毎回のように「リスケで」と言っていると、「またか」「本当に予定を大切にしてくれているのか?」と疑問を持たれてしまいます。

こうした人たちは、意識的に使っていなくても「リスケ」という便利な言葉に逃げている場合が多く、自分の言葉がどれだけ相手に影響を与えるかを考えていないことが少なくありません。

2-3. 無責任に聞こえる言葉遣いとその裏にある心理

「リスケ」という言葉が与える印象の中でも特に大きいのは、「無責任そうに聞こえる」という点です。これは、相手の気持ちを想像せず、安易に物事を先送りにしているように見えてしまうことが原因です。実際、「リスケ」という言葉だけで済まそうとする人の中には、「とりあえずこの場をしのげばいい」という意識が見え隠れすることもあります。

もちろん、予定変更そのものが悪いわけではありません。ただ、その伝え方や姿勢次第で、相手が感じ取る印象は大きく異なります。誠意ある人は「急で申し訳ないんだけど、〇〇があって…」と事情を説明し、リスケを申し出た後も「次の候補はこの日が空いてるよ」と具体的な提案を添えるものです。一方、「リスケで」の一言だけで済まされると、「本当に会う気あるの?」「面倒くさくなっただけでは?」と邪推されることもあるでしょう。

このように、「リスケって言う人がうざい」と感じられる背景には、単なる略語の問題ではなく、言葉の裏にある無配慮さや、他者への想像力の欠如があるのです。ほんの一言の選び方で、相手からの印象は想像以上に変わってしまいます。

3. 実は非常識?社会人としてのリスケ常識

「リスケ」という言葉はビジネスの場で使われる略語でありながら、その扱い方を誤ると信頼関係を損なうきっかけになりかねません。予定変更が必要になること自体は誰にでも起こり得ますが、問題はその伝え方と頻度です。日常的に「リスケ」を多用してしまっている人は、知らぬ間に「ルーズな人」「軽い人」といった評価を受けているかもしれません。ここでは、社会人として押さえておきたい「リスケ」の基本的なマナーと認識のずれを見直していきます。

3-1. 「仕方ない」では済まされない信頼の問題

予定変更の連絡に「リスケでお願いします」と書くこと自体は決して誤用ではありません。ただし、それを当然のように繰り返すことには大きなリスクが伴います。なぜなら、相手に「またか」と思わせることが重なれば、それは単なる予定の修正ではなく、信用の棄損へとつながっていくからです。

ビジネスでは、時間を守ることそのものが信頼の基礎とされています。そのため、「急な予定変更は仕方ない」と割り切る前に、相手がどれほどその予定に準備をしていたか、自分の一言が相手の仕事にどう影響を与えるかを想像することが重要です。「リスケをお願いする=相手の時間を再度奪う行為」であるという認識を持っておくべきでしょう。

3-2. リスケを連発するとどう見られるか

「何度も予定を変更する人」は、どんなに有能であっても周囲からの信用を失いやすい傾向があります。特に、「リスケを当然のように口にする」習慣がある人は、以下のような印象を抱かれがちです。

- スケジュール管理が甘い

- 優先順位が不明確

- 相手の時間を軽視している

- どこか他人任せな印象を与える

一方で、「どうしてもやむを得ない事情があってリスケしたが、その後のフォローが丁寧だった」場合、印象は大きく異なります。つまり、リスケの有無よりも、そこに誠意や配慮があるかどうかが問われているのです。

また、社内外の関係者に対してリスケを繰り返すと、結果的に「信頼できない人」「約束を守らない人」といったレッテルが貼られる恐れもあります。短期的な損失は見えづらくても、長期的にはキャリアに悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

3-3. ビジネスメールでの「リスケ」はあり?なし?

ビジネスメールやチャットツールで予定変更を伝える際、「リスケ」という表現を用いること自体に明確なマナー違反があるわけではありません。しかし、相手や状況に応じて表現を選ぶ必要があります。

たとえば、初対面の取引先や年上の上司に対して「○日の件、リスケでお願いします」と書くのは、失礼にあたる可能性があります。ビジネス文書では、「リスケジュールさせていただけないでしょうか」や「日程の再調整をお願いできますでしょうか」といった、丁寧で柔らかな表現が基本です。リスケという略語は、あくまで内輪の気心知れた相手とのやりとりに限るのが無難です。

社内のチャットやメールでは多少カジュアルな表現が許容される場面もありますが、それでも「リスケだけ伝えて終わり」ではなく、必ず以下のポイントを押さえるべきです。

- 変更の理由を簡潔に伝える

- 新たな候補日を複数提示する

- 変更をお願いすることに対するお詫びの一文を添える

これらを徹底することで、「リスケ」という言葉に対する印象もやわらぎ、相手の理解を得やすくなります。予定変更そのものが問題なのではなく、伝え方が人間性を映し出す鏡になっているのです。リスケを必要以上に避ける必要はありませんが、「軽くならない」言葉の使い方を意識することで、信頼を損なわずに柔軟な対応ができるようになります。

4. リスケを多用する人の心理と背景

「またリスケか…」と感じる相手が、なぜそれほどまでに頻繁に予定を変えてくるのか。しかも、その際に「リスケ」という略語を使って済ませようとするのはなぜなのか。これには表面的な言葉の問題だけではなく、その人の性格、価値観、さらには生活スタイルまでが影響していることがあります。相手に振り回されるばかりで疲れてしまう前に、リスケを多用する人の背景や心理を理解することが、今後の対応のヒントになるかもしれません。

4-1. 自分本位?予定調整が軽視される理由

予定を簡単にリスケする人に共通する特徴として、「相手の調整コストを意識していない」ことが挙げられます。予定は互いの都合を擦り合わせて成立するものですが、リスケを気軽に繰り返す人は、自分の予定や感情を優先する傾向が強く、他人の時間に対する配慮が薄い場合が多いのです。

たとえば、以下のような心理状態が背景にあることがあります。

- 「相手も大人だから、わかってくれるだろう」という甘え

- 「予定はいつでも動かせるもの」という楽観的なスケジュール感

- 予定よりも自分の気分や状況を重視する柔軟すぎる考え方

これらはいずれも、意図的に悪意を持っているわけではないことがほとんどですが、結果として「自己中心的な人」「信頼できない人」という印象を与えてしまいがちです。

4-2. 「とりあえず入れとく文化」の副作用

現代はスケジュールアプリやチャットツールの発達により、簡単に予定が立てられるようになりました。結果として、「とりあえずこの日にしておこう」「あとで変えればいいか」といった気軽な予定の組み方が定着しつつあります。この文化が、「予定=確定」ではなく「仮置き」に近い感覚を生み出しているのです。

特に若い世代では、予定変更に対する心理的な抵抗感が小さく、「リスケすること自体が失礼」という認識が薄れている傾向があります。その分、頻繁な変更が「悪いことではない」と捉えられてしまい、リスケのハードルが下がってしまっているのです。

しかし、この「とりあえず文化」は、相手にとっては軽視されたように映ることも多く、関係性によっては信頼を損なうリスクが高まります。予定を簡単に動かす人は、スケジュールそのものよりも「会うことの優先度」が低いと見なされかねません。

4-3. スケジュール管理が苦手な人にありがちな傾向

もう一つ見逃せないのは、根本的にスケジュール管理が苦手な人の存在です。こうした人は「記憶に頼って予定を立てる」「見通しが甘い」「リスクを予測しない」などの特徴を持ち、結果として頻繁な予定変更に至ることが多くなります。

たとえば、

- ダブルブッキングをよくする

- 約束の直前まで他の予定を入れてしまう

- 予備日を確保せずにスケジュールを詰め込む

こうした状況に陥ってしまう人ほど、直前になって「やっぱりリスケで…」という流れになりやすく、それが癖になってしまうこともあります。また、本人としては悪気がないため、「相手に迷惑をかけている自覚がない」「謝罪のトーンが軽い」と感じられることも、リスケが“うざい”と受け取られる要因になりがちです。

このように、リスケを多用する背景には性格や文化、能力的な側面が複雑に絡んでいます。とはいえ、どんな理由があるにせよ、繰り返されるリスケが相手に与える不快感や不信感は確かに存在します。だからこそ、リスケされる側がただ我慢するだけではなく、相手の特性を把握したうえで適切な距離感や対応策を考えていくことが大切なのです。

5. リスケ疲れ…振り回されないための対処法

何度も何度も「リスケ」を言われるたびに、心の中でため息が漏れる。最初は仕方ないと思っていたけれど、徐々に「この人、本当に会う気あるのかな?」「私の時間ってそんなに軽いの?」という疑念が募っていく。こうした“リスケ疲れ”は、予定がズレるという物理的な不都合だけでなく、人間関係への信頼や気持ちの温度に直接影響します。ここでは、振り回されないための具体的な考え方や行動をお伝えします。

5-1. 繰り返されるリスケに振り回されない考え方

予定が変更されると、つい感情的になってしまうものです。しかし、相手のリスケに対して心をすり減らすのは、自分のエネルギーの無駄遣いでもあります。重要なのは、「コントロールできること」と「できないこと」を見極める視点です。

相手がどんな事情でリスケしてくるかを完璧にコントロールすることはできません。ならば、自分がどう受け止めるか、どこまで許容するかという“対応の枠組み”を持っておくことが大切です。たとえば以下のような軸を自分なりに決めておくと、感情に流されず冷静な対応がしやすくなります。

- リスケは何回まで許容できるか(2回まで、など)

- 相手が誠実に説明しているかどうかを重視する

- 今後の関係をどうしたいのかを自分の中で明確にする

これらを基準にすることで、「またか…」という感情から距離を置き、相手に振り回されるリスクを減らせます。

5-2. 距離の置き方と、関係を切るべきライン

残念ながら、リスケを頻繁に繰り返す人の中には「相手を軽く見ている」人が含まれているのも事実です。その場合、「対処」ではなく「距離を置く」という判断も視野に入れるべきでしょう。

見極めのポイントは次のとおりです。

- 予定変更後のフォローがない

- こちらの都合を聞く姿勢がない

- 理由説明がなく、謝罪の言葉も軽い

- 過去に何度も同じことを繰り返している

こうした傾向が強い場合、関係性自体を見直す必要が出てきます。プライベートであれば、やんわりと予定の誘いに応じない姿勢を見せることで、自然に距離をとることができます。「忙しいのでしばらく予定を入れられないかも」などの表現が効果的です。

ビジネスではもう少し慎重な姿勢が必要ですが、それでもリスケの多い相手に対しては「今後は予定を確定させてからご連絡いただけますか」など、丁寧かつ明確に意思を示すことで、関係の軌道修正が可能になります。

5-3. 「またリスケ?」と感じたときの対話例

「またですか?」とストレートに言ってしまうと、相手との関係がぎくしゃくしてしまう恐れがあります。とはいえ、何も言わずにただ受け入れてばかりでは、モヤモヤがたまり続ける一方です。相手に「軽んじてほしくない」という気持ちを伝えるには、冷静かつ配慮ある言葉選びが鍵になります。

以下は、相手との関係性を壊さずに不満を伝えるための対話例です。

例1:プライベートな友人に対して

「そっか、大変だったんだね。でも実は今回楽しみにしてたから、ちょっと残念だったよ。次はちゃんと会えると嬉しいな」

例2:何度もリスケしてくる人に

「了解です!最近何度か予定が変わってるから、また日程決めるときはお互い無理のない日を選べると助かるかも」

例3:ビジネスの相手に対して

「ご連絡ありがとうございます。調整の都度ご一報いただけて助かります。次回以降は可能な限り確定日で進められるとスムーズかと思います」

このように、感情をぶつけるのではなく、相手に「伝わる」形で気持ちを共有することが大切です。リスケにイライラしてしまうのは当然の感情ですが、その感情を適切に扱い、建設的な関係を維持するための工夫が、自分の心を守る手段にもなります。

リスケに振り回されない人間関係を築くためには、単に我慢するのではなく、自分の立場や気持ちを丁寧に伝える力が必要です。そしてそれは、相手を大切にする姿勢の裏返しでもあるのです。

6. 「リスケ」は悪なのか?場面で異なる正しい使い方

「リスケ」という言葉が「うざい」と感じられる場面がある一方で、それ自体が必ずしも“悪い言葉”というわけではありません。問題は、その使い方と場面、そして言葉に込められた配慮の有無です。適切な状況で、誠実に伝えられた「リスケ」は、むしろ円滑なコミュニケーションの助けになることもあります。このセクションでは、「リスケ」の本来の意味に立ち返り、誤解を避けるための正しい使い方を見直していきましょう。

6-1. 予定変更を誠実に伝える適切な表現とは

「リスケ」という略語は、どうしても言葉が軽く聞こえてしまいがちです。特にプライベートやフォーマルな場面では、「言いやすさ」よりも「伝わり方」に重点を置く必要があります。誠意をもって予定変更を伝えるには、以下の3点を意識することが大切です。

- 理由を添えること

ただ「都合が悪くなった」と言うだけではなく、「急な家庭の事情で」「体調を崩してしまって」など、簡潔でも構わないので背景を伝えることで、相手の受け取り方が大きく変わります。 - お詫びの気持ちを表現する

「ごめんなさい」「申し訳ないです」といった一言を添えるだけで、印象は柔らかくなります。謝罪のないリスケは、無関心や誠意の欠如と受け取られがちです。 - 代替日を提案する

「また連絡します」と言って終わらせるのではなく、「〇日か〇日はいかがでしょうか?」と具体的な再提案をすることで、本気で再調整したい意思が伝わります。

このように、言葉を丁寧に積み上げることが信頼の維持に直結します。「リスケ」という言葉そのものよりも、それをどう補完するかが重要なのです。

6-2. 「リスケ」が必要になる場面とその注意点

予定変更が必要になるケースは、誰にでも起こり得ます。突発的な仕事や体調不良、家族の事情など、やむを得ない理由がある場合、無理をしてまで約束を守るよりも、リスケを申し出るほうが誠実とも言えます。むしろ、予定を守ることにこだわりすぎて相手に負担をかける方がマナー違反になることもあります。

ただし、その際に気をつけたいのは「頻度」と「タイミング」です。

- リスケの連発は信頼を削る:どれほど丁寧に伝えていても、何度も予定を変更されると「この人は不安定な人だな」と思われてしまいます。頻度はできる限り抑えましょう。

- 直前の変更は避ける:リスケは早めに伝えることが鉄則です。前日、当日の変更は「ドタキャン」と捉えられやすく、印象が悪くなります。

- 相手の都合を確認する:一方的に「この日に変えていい?」と伝えるのではなく、「この日かこの日で都合よい日ありますか?」と相手の意見を尊重する姿勢が大切です。

これらを意識するだけで、「リスケ」に対する印象は大きく変わります。

6-3. 丁寧な伝え方で印象は180度変わる

言葉の印象は、その選び方だけでなく、使う人の姿勢によって大きく左右されます。例えば同じ「リスケしますね」という一言でも、それが以下のように補足されていれば、不快感を与える可能性はぐっと下がります。

例1:プライベートでの表現

「本当に申し訳ないんだけど、体調がすぐれなくて…。せっかく予定してくれていたのにごめんね。代わりに○日か○日でどうかな?」

例2:ビジネスメールでの表現

「お忙しい中恐縮ですが、〇〇の予定についてやむを得ず日程を再調整させていただければと思います。恐れ入りますが、〇日または〇日でご都合の良い日程をお知らせいただけますでしょうか。」

このように、丁寧な言葉遣いや相手への気遣いが加わることで、「予定を変更する=迷惑をかける」から、「予定を変更する=誠実な調整」に変化します。略語だから軽い、というのではなく、その裏にある真意や態度が問われているのです。

つまり「リスケ」という言葉自体が悪なのではなく、使い方に思いやりがないときにだけ、「うざい」と感じられるのです。予定を動かすことが多い現代だからこそ、一言一言の重みを忘れずに、言葉と心をセットで届けていきたいものです。

7. それでも「リスケ」が使われる理由とは

これまで、「リスケ」がどのような場面で不快感を与えるのか、またその裏にある心理や関係性の課題を見てきました。しかし、そうした否定的な印象があるにもかかわらず、「リスケ」は今も多くの人に使われ続けています。むしろ、気軽に予定を動かせる言葉として、ある種のスタンダードになりつつさえあります。ここでは、「なぜ人々は『リスケ』を使い続けるのか」という視点から、その文化的背景や時代性を掘り下げていきます。

7-1. 短くて便利だから?言葉が先行する現代文化

現代のコミュニケーションは、速度と効率が重視される傾向にあります。LINEやチャットツールの普及によって、メッセージは長文より短く簡潔なものが求められ、略語やカジュアル表現が好まれるようになりました。「リスケ」はその典型例とも言えます。

「予定変更をお願いしてもよろしいでしょうか?」と書くよりも、「リスケでお願い!」のほうが圧倒的に楽ですし、送る側にとっては気軽です。問題は、送信側の“気軽さ”が、受け手にとっての“軽さ”や“誠意のなさ”に見えることです。しかしこのギャップに気づいていない人が多いのもまた事実です。

言葉が省略されることで内容やニュアンスが失われる。それでも省略を選んでしまう文化が、現代には根付いています。

7-2. 若者の間で広がる「略語コミュニケーション」

「リスケ」は、いわば“略語文化”の一部です。「アポ(アポイントメント)」「コスパ(コストパフォーマンス)」「タスク(業務)」「サブスク(サブスクリプション)」など、カタカナ英語を短縮して使うのは若年層を中心に定着した傾向です。

こうした略語は、「同じ文化圏の中で共有されている前提」があるからこそ成立します。「この言葉を使っても、相手もきっとわかってくれる」という期待のうえに成り立っているのです。そのため、同世代間や同じ社内文化の中では、むしろ「リスケ」という言葉の使用が自然であり、特に違和感を持たれることは少なくなっています。

ところが、世代や職種、関係性が異なると、その「前提」が崩れてしまいます。略語が共有されていない文化圏にいる相手に使うと、「ぶっきらぼう」「不親切」と映るのは当然のことでしょう。つまり、「リスケ」が嫌われるのは、言葉自体の問題というより、「文脈を読まないコミュニケーションの問題」だとも言えます。

7-3. 本当に悪いのは「言葉」か「使い方」か

ここで一度立ち止まって考えるべきなのは、「リスケ」という言葉そのものが悪なのか、それともその使い方に問題があるのか、という点です。

言葉は本質的に中立です。「ありがとう」も「すみません」も、使い方次第で冷たくも温かくも聞こえます。「リスケ」も同じで、それが嫌味に聞こえるかどうかは、文脈や相手への思いやりによって大きく左右されます。

たとえば、以下の2つの表現を比べてみましょう。

- 「すみません、急用が入ってしまいまして。お時間いただいていたのに申し訳ないです。リスケお願いできますか?」

- 「ちょっと都合悪くなったんで、リスケで!」

同じ「リスケ」でも、前者は配慮が伝わりますが、後者は相手を軽んじている印象を与えてしまいます。つまり、悪者にすべきは言葉そのものではなく、言葉の“使い手”と“伝え方”です。

この視点に立てば、「リスケがうざい」という不満の根底には、「軽く扱われたくない」「ちゃんと向き合ってほしい」という、ごくまっとうな人間関係への願いがあることが見えてきます。

略語を使うな、という単純な話ではありません。むしろ大切なのは、「この言葉は、いまこの相手にふさわしいだろうか」と、一度立ち止まって考える“言葉の温度感”です。その姿勢こそが、どんな言葉よりも相手の心に届く信頼のメッセージになるのです。

8. リスケに対する感じ方は人それぞれ

「リスケって言われるとムッとする」「いや、別に気にならないけど?」——このように、同じ言葉でも人によって受け取り方は大きく異なります。それはその人の性格、価値観、過去の経験、あるいはそのときの関係性によって決まるからです。言葉が生む違和感やストレスは、決して万人共通のものではありません。ここでは、「なぜリスケがうざいと感じる人と気にならない人がいるのか」「その感じ方にどう向き合えばよいのか」を丁寧に考えていきます。

8-1. なぜ「うざい」と思う人と気にならない人がいるのか

「リスケ」という言葉をどう感じるかは、その人の“言葉への感受性”や“信頼関係の築き方”に強く影響されます。たとえば、日ごろから人との関わりに丁寧さや誠実さを重んじている人は、「軽い表現」に敏感です。そのような人にとっては、「リスケで」と一言で済ませられることに、不誠実さや雑さを感じてしまうのです。

一方、実利やスピードを優先する人、自分の予定変更にも柔軟に対応できる人にとっては、「リスケ」は単なる予定の調整ツールに過ぎません。悪意がないことを前提に受け止め、「また予定立て直せばいいじゃん」と、深く考えずにスルーする傾向があります。

また、相手との関係性の深さも感じ方を左右します。親しい相手であれば「リスケで」と言われても信頼があるので気にならないけれど、距離のある相手や信頼関係がまだ築かれていない相手に言われると、「失礼だ」と感じやすくなります。つまり、「言葉が気になるかどうか」は、人それぞれの価値観と関係性の文脈によって決まる、きわめて主観的な問題なのです。

8-2. 感じ方の違いにどう向き合えばよい?

重要なのは、自分と相手で感じ方が異なること自体を否定しないことです。「私は気にならないのに、なんでそんなに怒るの?」「逆に、私はすごく気になるのに、相手は全然悪気がない」という食い違いは、コミュニケーションの摩擦を生む一因になります。

そこでまず心がけたいのは、「違う感じ方を受け入れる柔軟さ」です。自分が不快に思ったとしても、「もしかしたら相手は深く考えずに言っているだけかもしれない」「あの人にとっては自然な言い方なのかもしれない」と想像してみることで、感情をやわらげることができます。

逆に、自分は気にならない立場でも、相手が不快に感じていると知ったら、言葉を選び直すことも配慮のひとつです。正解・不正解で線引きをするのではなく、「相手がどう感じるか」を丁寧に想像する姿勢が、人間関係のストレスを大きく減らしてくれます。

8-3. 「違和感」を言語化できることが第一歩

「リスケって言葉、なんか引っかかるんだよな…」という違和感をそのままにしておくと、不満や怒りが蓄積され、やがて関係自体にヒビが入ってしまうこともあります。だからこそ、自分の中の“違和感”を放置せずに、なぜそう感じるのかを自分なりに言語化してみることが大切です。

たとえば、

- 「予定を大切にしてもらえていない気がする」

- 「予定変更そのものより、伝え方が雑に感じる」

- 「この人との関係って、本当に対等なんだろうか?」

こうした思いを整理することで、自分にとっての“納得のいく境界線”が見えてきます。それが分かれば、相手に対しても冷静に「私はこう感じている」と伝えることが可能になりますし、今後の距離感や付き合い方も調整しやすくなります。

「リスケがうざい」と感じる感情は、決してわがままでも過剰反応でもありません。そこには「大切に扱ってほしい」「きちんと向き合ってほしい」という、誰もが持つ健全な願いが込められているのです。だからこそ、その気持ちを否定せず、丁寧にすくい上げることが、よりよい人間関係を築く第一歩になるのです。

▼ 【もっと知りたい方へ】動画解説でより深く理解する(約7分)

9. Q&A:よくある質問

9-1. 「リスケ」って言い方は非常識ですか?

「リスケ(リスケジュール)」という言葉自体は、ビジネスの現場で広く使われている一般的な略語であり、それだけで非常識とは言えません。しかし、問題はその“使い方”と“相手との関係性”です。

たとえば、初対面の取引先や年上の上司に「リスケでお願いします」と伝えるのは、ややカジュアルすぎる印象を与えてしまいます。丁寧な表現で「日程を再調整させていただきたいのですが」と伝えた方が、礼儀や誠意が伝わります。

また、プライベートでも相手との信頼関係ができていない段階で「リスケで!」と一言で済ませると、「軽く扱われている」「ドタキャンの言い訳?」と不快感を持たれることもあるでしょう。非常識かどうかの線引きは、相手との距離感と文脈によって変わる、という点を意識して使い分けるのが賢明です。

9-2. 上司にリスケされてばかり…どう伝える?

上司からの度重なるリスケは、部下として非常に気を遣うものです。しかし、そのまま何も言わずにいると、スケジュールが不安定になり、自分の仕事の進行にも支障をきたします。伝える際には、責めるのではなく、業務上の効率の視点からやんわりと伝えるのがコツです。

伝え方の例

「先日のミーティングですが、再調整が続いていることで少しスケジュール管理が難しくなっております。次回の日程が確定できれば、他の業務の調整もしやすく助かります」

このように、“自分の立場の都合”として伝えることで、相手を責めずに改善のきっかけを作ることができます。

9-3. リスケを断るのは失礼?上手な返し方は?

リスケを申し出られても、自分の都合が合わない、あるいは繰り返しの変更に疲れているといった事情があれば、断ること自体は決して失礼ではありません。むしろ、自分の予定や気持ちを正直に伝えることは健全な人間関係を築くうえで重要です。

ただし、その際も言い方には配慮が必要です。

上手な返し方の例

「ご連絡ありがとう。ただ、最近ちょっと立て込んでいて、しばらくは新たに予定を入れづらいかもしれません。落ち着いたらこちらから連絡しますね」

このように、やんわりと自分の立場を示すことで、相手に無理を強いることなく距離を調整することができます。

9-4. 「リスケ疲れ」で関係を切るのはアリ?

何度もリスケされ、誠意も感じられず、会うたびに疲弊してしまう。そうした「リスケ疲れ」が蓄積したとき、関係を続けるかどうか悩む人も多いでしょう。

結論から言えば、「関係を切る」という選択肢はアリです。人間関係には相性があり、片方だけが我慢を強いられる関係は、長続きしません。無理をして付き合い続けても、自分が消耗してしまうだけです。

ただし、感情的に一方的に縁を切るのではなく、「この人とは距離を置いたほうが自分にとって心地よい」という判断に基づいて、静かにフェードアウトしていくのが理想です。無理に説明や説得をしなくても、やんわりとやり取りを減らし、自分のペースを大切にしていきましょう。

人間関係の断捨離は、悪ではありません。むしろ、自分を大切にするための前向きな選択なのです。

10. まとめ

リスケに振り回されないために、言葉選びと関係性を見直そう

「リスケ」という一言に、ここまで多くの感情が揺れ動くとは、かつては誰も想像しなかったかもしれません。本来、ただの予定変更を表す略語にすぎなかったはずのこの言葉は、今や「うざい」「軽い」「誠意がない」といった否定的なニュアンスと深く結びつきつつあります。その背景には、私たちが人との関わりの中で「時間をどう扱うか」「相手をどう思いやるか」といった繊細な感情のやり取りを行っているからに他なりません。

本記事では、「リスケ」がなぜうざいと感じられるのかを、言葉の由来や文化的背景、心理的な負担、そして相手との関係性という視点から多角的に読み解いてきました。結論として言えるのは、「リスケ」という言葉自体が悪なのではなく、その使い方に配慮が欠けているときに、言葉が人を傷つけたり、信頼を損なったりするということです。

もしあなたが「リスケって言われるとモヤモヤする」と感じているなら、その違和感は大切にすべきサインです。そのモヤモヤは、相手との関係性の見直しや、自分自身の予定に対する優先順位を考えるきっかけになります。そして、何度もリスケされて疲れている場合には、思い切って距離を置いたり、無理に関係を続けないという選択も、自分を守るためには有効です。

また、自分がリスケを申し出る側になることも当然あるでしょう。そのときこそ、相手に「うざい」と思われないための丁寧な言葉遣いと誠意ある態度が問われます。理由を説明し、謝罪の気持ちを伝え、代替案を出す——この3つを心がけるだけでも、相手に与える印象は大きく変わるはずです。

コミュニケーションの本質は、言葉の選び方よりも「どれだけ相手の立場に立てるか」という姿勢にあります。略語文化が当たり前になった今だからこそ、略すことの「便利さ」と「不便さ」の両面を理解し、状況に応じた適切な言葉選びが求められています。

最後に、「リスケ」がうざいという感情を抱くのは、決して過敏でも、心が狭いわけでもありません。それは、自分と相手との関係を大切にしたいという、真剣な気持ちの表れです。その違和感を大切にしながら、より心地よく、誠実なコミュニケーションを築くこと。それが、言葉に振り回されないための一番の対処法なのです。

▼【頭の中を整理したい方へ】要点をまとめたスライドで全体を振り返る

【要約図解】「リスケ」がうざい理由と信頼を守る伝え方|スライド形式でマナーを解説

コメント