「カレー味のう●こ」か「う●こ味のカレー」、食べるならどっち?

思わず「なんでそんなこと聞くの!?」と笑ってしまうような質問──それが、小学生の間で大流行している「究極の二択」です。くだらないけれど真剣に考えずにはいられないこの遊びは、友達との会話を弾ませ、クラスの空気を一気に盛り上げる魔法のような存在。いま、全国の小学生たちが放課後や休み時間に夢中になっています。

この記事では、小学生が本気で悩みながら楽しめる「究極の二択」30選を厳選して紹介します。ただのネタ集ではありません。なぜ子どもたちがこうした問いに夢中になるのか、どのような力が育まれるのか――その背景にある心理的な魅力や教育的な価値にも迫っていきます。

親子で楽しむ「コミュニケーションのきっかけ」として。

学校現場で活用できる「思考力トレーニング」として。

そして、子ども同士の関係性を深める「遊びの一環」として。

「くだらないけど、めちゃくちゃ楽しい」。

そんな声が飛び交う“二択ワールド”には、大人が見落としがちな子どもの本音や知的な葛藤が詰まっています。

さらに記事の後半では、子どもと一緒にオリジナルの二択を考える方法や、場面ごとのおすすめ活用法も紹介。家庭、学校、遊び場……どこでも活きるヒントが満載です。

笑って、迷って、語り合う。「選べない楽しさ」が、きっとあなたの身近な小学生との会話を変えてくれるはずです。

▼【忙しい方へ】読む代わりにまずは聞いてみる(約12分)

※移動中や家事の合間に、聞き流しでインプットできます。

目次 CONTENTS

1. 「究極の二択」とは?小学生を虜にする理由

「カレー味のう●こ」と「う●こ味のカレー」――そんな、あまりにもくだらなくて真剣に悩んでしまう問いかけに、思わず笑ってしまったことはありませんか?

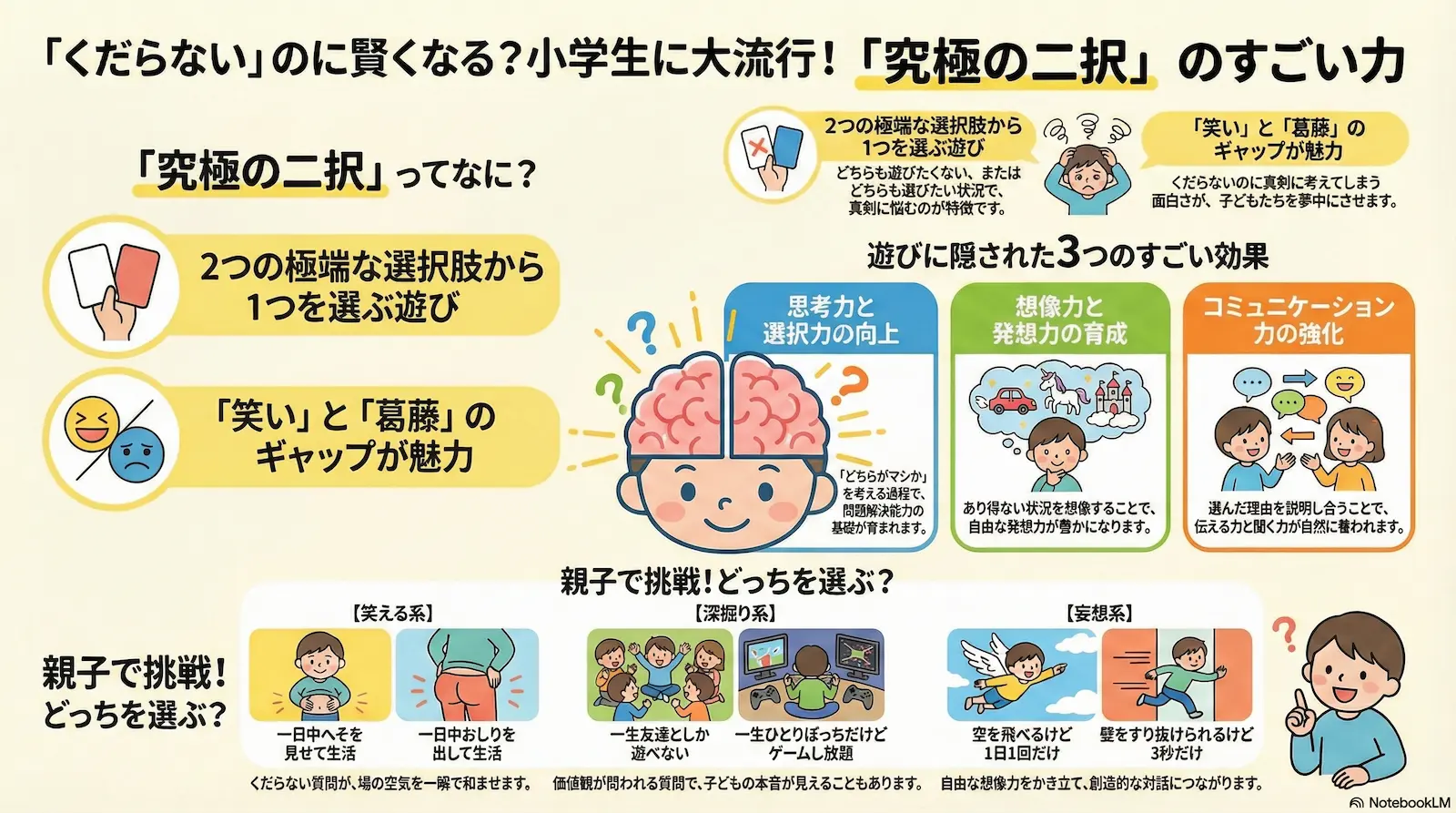

このようにどちらも極端で、選ぶのが難しい二択のことを、子どもたちの間では「究極の二択」と呼びます。小学生たちの間では、こうした質問がちょっとしたブームになっており、昼休みや放課後の定番遊びになっているほどです。

どちらを選んでも変な答えになり、笑いが生まれる。それなのに、自分なりに真剣に選びたくなってしまう。この“笑いと葛藤のギャップ”こそが、子どもたちを夢中にさせる最大の理由といえるでしょう。

この章では、「究極の二択」という遊びの本質と、その魅力が小学生にどのように受け入れられているのかを、心理的・教育的な視点からひも解いていきます。

1-1. 「究極の二択」とは?

「究極の二択」とは、どちらも選びたくない、もしくはどちらも選びたいという“究極の選択”を迫る遊びです。もともとはテレビ番組やネット掲示板から派生した文化で、今では子どもから大人まで楽しめる定番のコミュニケーションツールとして定着しています。

たとえば、以下のような問いが挙げられます。

- 一生カレーしか食べられない vs 一生ラーメンしか食べられない

- 一週間トイレなしで生活 vs 毎日外で寝る生活

- 透明人間になれるけど誰にも気づかれない vs 空が飛べるけど1日1回しか飛べない

こうした二択には、笑いの要素と同時に、想像力・価値観・判断力など、実は複数の思考要素が絡んでいます。

「くだらない」と思いつつも、なぜか真剣に考えてしまう――。それこそが、この遊びの奥深さであり、子どもたちにとっての“知的なごっこ遊び”なのです。

1-2. 小学生が熱中する背景には「思考と笑い」

小学生、とくに中学年〜高学年にとって「究極の二択」は、単なるギャグでは終わりません。そこには自分の価値観を言葉で表現し、他者と共有する楽しさが含まれています。

この年齢の子どもたちは、自我が発達しはじめ、自分の意見を持つことに価値を見出す時期です。そんなタイミングでこの遊びに出会うと、「自分ならどうする?」「なんでその答えにしたの?」といったやり取りが自然に生まれます。

また、「う●こ系」や「恥ずかしい話」など、子どもたちが大好きな“ちょっとだけ禁断”な話題が含まれていることも人気の理由の一つです。恥ずかしさと笑いが交錯する中で、安心して自分の気持ちを表現できる場ができあがるのです。

つまり、笑いながら答えを出し合うこの遊びは、自己表現・価値観の共有・感情の整理といった、コミュニケーションにおいて極めて重要な力を育てる遊びでもあるのです。

1-3. 子どもの成長に与える3つのポジティブ効果

「究極の二択」には、次のような教育的価値も秘められています。

1. 思考力と選択力の向上

一見おふざけに見えるこの遊びですが、「どっちがマシか?」を考えるには、状況を想像し、結果を予測する力が必要です。これは将来的に問題解決や自己決定につながる重要な基礎になります。

2. 想像力と発想力の育成

荒唐無稽な問いかけを通じて、子どもたちは「そんなのあり得ない!」と思いながらも、その状況を想像します。この過程で、自由な発想と論理的な思考の切り替えが自然に育ちます。

3. コミュニケーション力の強化

選んだ理由を言葉で説明することで、他者に伝える力・聞く力が養われます。また、意見の違いを面白がれる土壌が生まれることで、対話の楽しさを知るきっかけにもなります。

ポイント

「究極の二択」は、笑いの裏に“育ち”を秘めた奥深い遊びです。小学生たちが自然に熱中するのは、そこに「選ぶ楽しさ」と「語る喜び」が共存しているからにほかなりません。次章では、そんな魅力的な二択の具体例を30個厳選して紹介していきます。

2. 小学生が爆笑&迷う!厳選・究極の二択30選

小学生が「どっちも無理〜!」と大笑いしながら真剣に悩む――それが、究極の二択の真骨頂です。この章では、小学生の興味を最大限に引き出す30問をジャンル別に厳選してご紹介します。

分類は以下の3つ

- 笑える系:くだらなくて爆笑必至のネタ

- 深掘り系:価値観が問われるジレンマ系

- 妄想系:想像力を膨らませて楽しむ世界観

ただのネタ集ではなく、それぞれの質問がなぜ盛り上がるのか、どんな力を引き出すのか、子どもの反応例とともにご紹介していきます。

2-1. くだらなすぎて面白い!笑える二択10選

小学生にとって「くだらなさ」は最高のスパイス。下ネタ・食べ物・生活の中のあるあるを組み合わせた質問は、特に男子小学生のツボにハマります。ここでは、一瞬で場の空気が緩む鉄板ネタを紹介します。

- カレー味のう●こ vs う●こ味のカレー

- 一日中へそを見せて生活 vs 一日中おしりを出して生活

- 一週間口がう●この匂い vs 足が納豆の匂い

- 毎日くすぐられる vs 毎日電気が走るレベルの静電気

- 全裸で登校 vs 逆立ちで登校

- 鼻から牛乳を出しながら話す vs おならでしか返事できない

- 一生片方の靴だけ脱げ続ける vs リュックから鳩が出続ける

- 朝ごはんが全部砂 vs 給食が全部氷

- 先生に毎日ラップで注意される vs お母さんが毎朝DJで起こす

- 体育の授業が全部「鬼ごっこ」 vs 図工が全部「ねんど」

どれも「え〜やだ〜!」と叫びながらも、選ばずにはいられない設問ばかり。テンポよく交互に質問し合うと、教室中が笑いの渦に包まれること間違いなしです。

【子どもの反応例】

「ぜったい鼻から牛乳の方がマシ!おなら返事は恥ずかしすぎ!」

「鳩でてくるのは逆にかっこいいかも!?」

笑いとともに、「どっちの方がまだマシか」「どうしてそう思うのか」を自然に考えることで、自分の感覚と言葉を結びつける力が育ちます。

2-2. 悩ましいけど考えたくなる!深掘り系10選

ただ面白いだけでなく、選ぶのが難しい――そんなジレンマが詰まった二択は、子ども同士の会話を一段深める力を持っています。ここでは、思わず「うーん」と唸ってしまう10問を紹介します。

- 一生友達としか遊べない vs 一生ひとりぼっちだけどゲームし放題

- テストで100点だけど友達ゼロ vs 毎回30点だけど友達は多い

- 好きな人とずっと話せるけど恥ずかしいことを毎日言われる vs 話せないけどずっと近くにいられる

- 自分だけ100歳まで生きる vs みんなと一緒に80歳で死ぬ

- 宿題なしで成績が下がる vs 毎日宿題だけどテストは満点

- 何でも買ってもらえるけど友達にバレる vs 自分で働いて買うけど1年かかる

- 1年間テレビもゲームも禁止 vs 1年間野菜しか食べちゃダメ

- 未来を知れるけど秘密を守らなきゃいけない vs 何も知らないけど毎日楽しい

- 1回だけ何でも願いが叶う vs 一生ちょっとずつ運がいい

- 世界が平和だけど退屈 vs 毎日ワクワクだけどどこかで戦争

【子どもの反応例】

「友達ゼロはいやだな…でも100点ってすごいし…」

「世界が平和って大事だけど、毎日退屈ってキツイなあ」

こうした質問を通じて、子どもは他人の立場・感情・未来を考え始めます。「自分だったらどうする?」「なんでそう思うの?」と問い返してみることで、道徳的思考や価値観の発見にもつながります。

2-3. 想像するだけで楽しい!妄想・変身系10選

最後は、空想と変身の世界。子どもが自由に想像力を飛ばせる質問は、創造的な対話やごっこ遊びにも発展します。現実ではあり得ないけれど、だからこそ夢中になる。そんな10問をどうぞ。

- 空を飛べるけど1日1回だけ vs 壁をすり抜けられるけど3秒だけ

- 透明人間になれるけどくしゃみでバレる vs 動物と話せるけど相手が関西弁

- 忍者になれるけど運動神経ゼロ vs 魔法使いになれるけど呪文が毎回ダサい

- 宇宙で生活 vs 海の底で生活

- 鳥と一緒に空を飛ぶ vs 恐竜と一緒に冒険

- 毎日違う姿に変身できる vs 一生同じ姿だけど誰からも好かれる

- ゲームの中に入れるけどセーブ不可 vs 本の中に入れるけどページが進むごとに記憶を失う

- 夢の中を自由に歩ける vs 他人の夢に入れる

- 無限にガチャ引けるけど当たりが出ない vs 1回だけ引けて絶対当たる

- 好きなキャラと暮らせるけど1年で別れが来る vs 二度と会えないけど毎晩夢に出てくる

【子どもの反応例】

「動物が関西弁だったらちょっとウザいかも(笑)」

「本に入って記憶なくなるのは怖いけど…やってみたいかも!」

妄想系の二択は、好奇心・表現力・創造性を引き出す格好の教材でもあります。自由な発想を否定せず、「なんでそう思ったの?」「それってどんな感じかな?」と掘り下げていくことで、内面的な世界の広がりを支援できます。

ポイント

小学生向けの「究極の二択」は、ただの遊びにとどまらず、“自分を語る力”を育てる対話ツールです。

「笑いながら考える」というこの不思議な体験は、子どもたちにとって、何気ない日常の中にある小さな冒険なのです。

3. 小学生と二択を楽しむコツと注意点

「究極の二択」は、思いついた瞬間から誰でもすぐに始められるシンプルな遊びです。しかし、より深く楽しみ、かつ安全に実施するためには、年齢やシーンに応じた工夫が必要です。この章では、子どもとの関わり方や配慮ポイントを丁寧に整理しながら、実践に役立つ具体的なアイデアをご紹介します。

3-1. 場所・タイミング別おすすめシーン

「究極の二択」は、ちょっとしたスキマ時間や気まずくなりがちな待ち時間にこそ力を発揮します。どこで・いつやるかを意識するだけで、より自然に楽しく展開できます。

家庭:親子の会話のきっかけに

夕食中やお風呂の時間に「今日の究極の二択いくよ!」と投げかければ、子どもとの会話がぐっと広がります。ゲームやスマホを一時置いて、“言葉のキャッチボール”を楽しむ時間に最適です。

学校:休み時間や学級活動で

教室内で大声を出せないときでも、「究極の二択」なら低いトーンで盛り上がれます。また、学級活動や道徳の時間にアレンジして導入することで、思考力・表現力・傾聴力の育成にもつながります。

移動中:通学・塾の送り迎えなど

バスや車の中など、退屈しがちな時間帯にぴったり。親子で交互に出題し合えば、移動時間がコミュニケーションの時間に早変わりします。

誕生日会・子ども会:場の空気を一気にほぐす

初対面の子ども同士でもすぐに仲良くなれる「魔法の話題」。司会進行役を決めて、ミニゲームのように進行すると、イベントの盛り上げ役にもなります。

3-2. 小学生の年齢別おすすめジャンル

学年によって言葉の理解力や興味関心に差があるため、ネタ選びにもコツがあります。年齢と発達段階に応じた工夫を意識すると、より楽しく、より安全に遊べます。

低学年(1〜3年生)

- 好き嫌いや生活ネタが中心

- 簡単な単語で短めの質問を

- 「うんち」「おなら」系のギャグ要素が大ウケ

例)「一生アイスしか食べられない vs 一生チョコしか食べられない」

高学年(4〜6年生)

- 自分の価値観を持ち始める時期

- 友情・恋・将来などの問いかけが効果的

- 表現する力・論理的に語る力も伸びる

例)「親友にウソをつく vs ウソを見抜かれて嫌われる」

男女差も考慮

- 男子:くだらない系、変身ネタ、戦いネタが人気

- 女子:人間関係や感情に関する問いが好まれる傾向

もちろん、すべての子どもが当てはまるわけではないため、その場にいる子の反応を見て調整するのがベストです。

3-3. 不適切な質問の線引きと配慮ポイント

盛り上がる一方で、気をつけなければならないのが「デリケートなテーマへの配慮」です。相手を傷つけたり、誤解を招いたりするような質問は避ける必要があります。

避けたいテーマ例

- 家庭環境(例:どっちの親がいなくなる?)

- 病気・死・障害(例:一生目が見えない vs 耳が聞こえない)

- 宗教・国籍・人種

- 容姿・体型の比較(例:太っている vs ハゲている)

こうした話題は、笑いを生まないだけでなく心に傷を残す可能性があります。また、からかいに発展しやすく、いじめの種にもなりかねません。

運用のコツ

- 出題役の大人や教師は、事前に質問内容を精査

- 子ども自身に作らせるときも「NGジャンル」の説明をしっかりと

- 「選ばなかった方の答えを否定しない」ルールを明確にする

子どもたちが安心して発言できる空間をつくることが、遊びを学びに変える第一歩になります。

ポイント

「究極の二択」を最大限に楽しむには、“どこで・誰と・どんな内容で”を意識することが大切です。相手や場面に合った出題で、笑いと学びが共存する時間をつくりましょう。適切な配慮があるからこそ、この遊びは長く愛され続けるのです。

4. 親子・先生向け!「究極の二択」の教育的活用法

「究極の二択」はただの遊びにとどまりません。質問に答える・理由を話す・相手の考えを聞くというシンプルなやりとりの中に、非認知能力・言語力・共感性などの重要な学習要素が隠れています。この章では、家庭や学校での活用法を、目的別に具体的なシーンとともにご紹介します。

4-1. コミュニケーションを育てる家庭での導入法

家庭は、子どもにとって最も安心できるコミュニケーションの場です。日常の中で「究極の二択」を取り入れることで、親子の対話の質を自然に深めることができます。

夕食中やお風呂での“今日の二択タイム”

例えば、夕食時に「どっちがいい?犬の言葉が分かるようになる vs 空を10分間だけ飛べるようになる」など、日替わり二択を出題してみましょう。

子どもは、「こっち!だってね……」と自然に理由を話し始めます。この“説明する”という行為が、自分の考えを整理し、他者に伝える練習になります。

親も本気で答えることが大切

「ママは犬の言葉を知りたいかな。毎日何を考えてるか気になるし」など、大人も真剣に向き合うことで、親の価値観を共有するきっかけにもなります。

兄弟間の仲直りにも有効

兄弟げんかのあとに「じゃあさ、こんな二択ならどっち選ぶ?」と話題を切り替えれば、和らいだ空気で対話を再開できます。

家庭での導入は、遊びながら信頼関係・自己肯定感・感情の言語化を育てる絶好の機会です。

4-2. 授業や朝会でも使える!学校現場での活用例

学校では、教育的意図を込めた「究極の二択」が、道徳・国語・総合学習の素材として有効に活用できます。

【道徳の導入】価値観の違いに触れる

例:「困っている人を助けるけど自分が怒られる vs 見て見ぬふりをして無事に通り過ぎる」

この問いは、善悪のジレンマや立場の違いを考えるきっかけになります。

【国語の表現力育成】理由を言葉にする練習

「どちらを選ぶか」だけでなく、「なぜそう思ったのか」を話すようにすると、自分の感情や論理を言語化する訓練になります。

【朝の会・帰りの会】クラス全体で1問を共有

黒板に一問書いて、自由に手を挙げてもらいながら「理由を発表する」スタイルにすると、発表が苦手な子も楽しく発言できるようになります。

先生の工夫次第で、「遊び」が「学び」へとスムーズに変わるのが、この遊びの魅力です。

4-3. 子ども自身に作らせて考える力を育む方法

「究極の二択」は、出題されるだけでなく、自分で考えて作る過程がさらに学びを深めます。

【自作二択】子どもの発想力が輝く場

「自分ならどんな二択にする?」と問いかけると、子どもは驚くほど独創的な質問を生み出します。

- 例:「お年玉が全部アメになる vs 誕生日ケーキが毎日出てくる」

- 例:「スイカに名前をつけて育てる vs 目玉焼きを友だちにする」

こうした創造的な問いは、イメージを組み合わせる力・他人の立場を想像する力を引き出します。

【グループ活動に最適】

複数人で「誰が一番おもしろい二択を考えられるか」を競う形式も人気です。遊びながらプレゼン力・協働力を育てられる点で、学習効果は非常に高いです。

【教材化も可能】

教師が単元ごとにテーマを絞った二択集を用意することで、「テーマ理解→意見交換→まとめ」へと発展的に展開できます。

ポイント

「究極の二択」は、親子や先生が“遊び手”から“学びの伴走者”に変わるためのツールです。教えるのではなく、問いを共有する姿勢が、子どもの思考や感情を自然に引き出してくれます。遊び心を忘れずに取り組むことで、言葉と心が育つ環境を作り出せるのです。

5. 自分で作れる!オリジナル究極の二択の作り方

「究極の二択」をもっと楽しむには、誰かが出したものを選ぶだけでなく、自分で考えることがとても重要です。なぜなら、オリジナルの二択づくりは、創造力・表現力・他者への想像力を自然と養える最高の遊びでもあるからです。

この章では、小学生自身が楽しくオリジナルの二択を作れるようになるための考え方とコツを、具体的に解説します。

5-1. 小学生と一緒に考えるときの発想術

オリジナルの二択を作るときにまず大切なのは、「日常の当たり前をちょっとズラしてみる」こと。難しいことを考える必要はありません。身の回りのものや出来事に“もしも”の要素を足すだけで、誰でもおもしろい二択が作れます。

発想を広げる質問例

- 「もし○○が△△だったら?」

- 「これとあれ、どっちがイヤ?」

- 「どっちの未来を選ぶ?」

発想のヒント

- 食べ物(例:ピザ味のアイス vs アイス味のピザ)

- 学校生活(例:毎日授業が図工 vs 毎日宿題が10ページ)

- 身体の変化(例:毎朝声が変わる vs 髪の毛が色々な色になる)

- 変身・特殊能力(例:鳥になれるけど飛べない vs サメになれるけど泳げない)

子どもと一緒に考えるときは、「それいいね!」「おもしろい!」と反応を返すことが大切です。「それは変だからダメ」などと否定すると、せっかくの創造の芽がしぼんでしまいます。

5-2. 失敗しないネタの選び方とジャンル分け

「いい二択」を作るためには、質問のテーマと難易度を子どもの年齢に合わせて選ぶことが大切です。以下のようにジャンルを分けて考えると、バリエーション豊かな質問が生まれやすくなります。

主なジャンル

- くだらない系:小学生ウケ抜群。「全身バナナでできてる vs 毎朝バナナの歌を歌わされる」

- 友情・恋愛系:高学年向け。「好きな人に毎日告白される vs 一度だけ絶対成功する告白ができる」

- 将来・人生系:少し深い話題。「10歳のままずっと生きる vs すぐ大人になるけど寿命が短い」

- 想像・SF系:空想力が育つ。「未来に1回だけ行ける vs 過去に5回だけ戻れる」

- 学校ネタ系:共感しやすくてウケがいい。「給食が毎日ハンバーグ vs 先生が毎日サンタの格好」

失敗しがちなネタの例

- 難しすぎる倫理・哲学系

- 具体的な子どもの家庭事情に触れるネタ

- 病気や見た目などデリケートな話題

「笑えるけど考えさせられる」「くだらないけど共感できる」この絶妙なバランスを目指すのが、究極の二択づくりの醍醐味です。

5-3. SNSや無料アプリを使った共有アイデア

現代の小学生は、タブレットやスマートフォンにも慣れています。せっかく作った二択をクラスで共有したり、全国の子どもと交換できたりする方法があれば、モチベーションも大きく上がります。

活用できるツール

- Googleフォーム:自作の二択をアンケート形式で配信でき、友達に答えてもらえる。

- LINEオープンチャット(保護者監督のもと):仲の良いメンバー間でネタ共有が可能。

- 学習アプリ「ロイロノート」:学校内でネタを配布・集約し、発表にも活用できる。

- 二択ジェネレーター系Webツール:簡単に画面付きの質問カードが作成可能。

さらに、クラスや家庭で「二択発表会」を開き、お互いの作品を見せ合うことで、アウトプット力・人前での表現力・他者理解も養われます。

注意点

SNSやアプリを使用する際は、保護者や教師のサポートのもと、プライバシーやセキュリティに十分配慮することが前提です。

ポイント

オリジナルの二択を作る経験は、子ども自身が問いを立て、自分なりの世界を構築する力を育てます。誰かが作った質問を選ぶだけでなく、「考える→伝える→共有する」という一連の流れの中に、豊かな学びの可能性が広がっているのです。

▼ 【もっと知りたい方へ】動画解説でより深く理解する(約7分)

6. Q&A:よくある質問

「究極の二択」は単なる暇つぶしではなく、子どもの思考力・表現力・人間関係を自然に育てる遊びとして注目されています。ここでは、親や先生からよく寄せられる疑問に対して、実践的かつ教育的な視点から分かりやすくお答えします。

6-1. 他にどんなシチュエーションで使える?

答え:あらゆる場面で応用できますが、特に“待ち時間”や“緊張をほぐしたい時”に最適です。

「究極の二択」は、言葉だけでできる遊びなので、道具が不要かつ短時間で成立するのが大きな利点です。以下のような場面で効果を発揮します

- 病院の待合室や行列中:退屈しがちな時間を笑いで変える。

- 運動会・発表会前の緊張タイム:リラックスして本番に臨める。

- 先生と生徒の距離を縮めたいとき:形式ばらない会話が生まれる。

- 放課後クラブや習い事前のアイスブレイク:異学年交流にも効果的。

遊びとコミュニケーションのバランスがとれるため、家庭内・教育現場のどちらでも即戦力になるツールです。

6-2. 笑いすぎて収拾がつかないときは?

答え:「時間制」「順番制」「一問限定」など、簡単なルールで落ち着きや集中に切り替えることが可能です。

とくに男子グループでは盛り上がりすぎて「授業が始まらない」「他の子の迷惑になる」といった状況も起こりがちです。その際は、以下のようなメリハリのある導入方法が有効です

- “3問だけ”ルールを事前に決めておく。

- 1人ずつ発表して、拍手でしめる形式にする。

- タイマーを使って“30秒以内に答える”ゲーム性を加える。

また、教師や保護者が「よし、ここで終わり!」とテンポよく締める声かけを入れることで、自然に遊びの区切りをつけることができます。

笑いのテンションを“切る”ことも含めて、子どもたちは集団内での自制心や空気の読み方を学んでいきます。

6-3. 家庭学習にどう結びつければいい?

答え:「理由を話す」「相手の意見を聞く」ことで、論理的思考と表現力の練習になります。

「究極の二択」は、学習とは無関係に見えて、国語的要素・道徳的要素・探究的要素を自然に含んでいます。たとえば以下のような学びにつなげられます

- 国語(話す・聞く):「どうしてこっちにしたの?」「なるほど、でも僕はこう思う」など、対話の力が身につく。

- 道徳:「正しいこととは?」「みんなにとって良いことって何だろう?」といった価値観の揺らぎを楽しむきっかけに。

- 家庭学習のコラム活動:「今日の究極の二択」というコーナーを親子で作ると、書く習慣・考える習慣が身に付きます。

また、子どもが自分で考えた「究極の二択」をノートに記録しておけば、作文や日記のテーマとしても活用できます。遊びから学びへ自然につなげるには、「楽しんでいる流れの中にある“考える瞬間”」を親が拾ってあげることがポイントです。

ポイント

「究極の二択」は、ちょっとした工夫で学習や育ちに変わる、万能型のコミュニケーションゲームです。場所やシーンに応じた工夫をしながら、子どもたちの思考・感性・人間関係の成長を支える道具として、柔軟に活用してみてください。

7. まとめ

7-1. 小学生が「究極の二択」で学び、笑い、育つ未来へ

「カレー味のう●こ」と「う●こ味のカレー」。

こんな一見くだらない問いかけが、教室や家庭、親子や友だち同士の間で笑いと対話を生み出す場になっているのは、決して偶然ではありません。

「究極の二択」は、単なる遊びに見えて、実は小学生の知的な成長と人間関係の深化に強く作用する、奥深いツールなのです。

本記事では、全体を通じて以下のような視点から「究極の二択」の魅力と価値を掘り下げてきました。

✅ 遊びとしての楽しさ

- 小学生が自然と盛り上がる笑えるネタを30選厳選。

- くだらなさと真剣さのギャップが、夢中になる理由。

- すぐに実践できるため、教室・家庭・外出先を問わず使える万能性。

✅ 教育的な価値

- 自分の意見を言語化する「表現力」

- 相手の答えや考えを聞く「共感力・傾聴力」

- 自分ならどうするかを考える「想像力・判断力」

これらは、今の教育で特に重視されている非認知能力の育成にもつながります。

✅ 家庭・学校での活用の具体例

- 親子の対話が弾む「二択タイム」

- 授業や道徳の導入として使える「価値観共有の素材」

- 朝の会や帰りの会で盛り上がる「クラス活動ツール」

さらに、「オリジナル二択を作る」ことで、創造力と企画力、そして自信までも引き出せることをお伝えしました。子どもが出題者になった瞬間、「伝えたい」「相手を笑わせたい」という動機が芽生え、遊びが自己表現へと変わります。

✅ 注意点と配慮の必要性

- 子どもの心を傷つけるテーマ(病気・家庭・容姿など)は避ける

- 笑いすぎたときの切り替えルールを用意する

- 質問の難易度やジャンルは年齢に応じて調整する

「究極の二択」を安心して楽しむためには、大人のさりげない導きが必要不可欠です。自由と配慮のバランスを保つことで、遊びの時間はより実りあるものになります。

🎓 教えるより、問いかける関わりへ

現代の教育や家庭で求められているのは、「こうしなさい」と教えることよりも、「あなたはどう思う?」と問いかけて一緒に考える関係です。

「究極の二択」はその入り口として、子どもの心に自分の“声”を育てる機会を与えてくれます。

大人が正解を教えるのではなく、選べない問いを一緒に迷いながら楽しむ姿勢こそが、子どもの好奇心や対話力を伸ばすのです。

✨ 最後に

この記事を通じて、読者の皆さんが「究極の二択」の奥深さに気づき、「よし、やってみようかな」と感じていただけたなら幸いです。

笑いながらも、子どもの“今”と“これから”に必要な力が、確かに育まれていきます。

日常の中に、思考と対話の種を。

「選べない楽しさ」が、未来を変える第一歩になるかもしれません。

▼【頭の中を整理したい方へ】要点をまとめたスライドで全体を振り返る

【要約スライド】「究極の二択」で育む子どもの思考力:家庭・学校で使える対話活性化ガイド

コメント